「腹立たしいネズミを退治したいけど、そもそも種類がわからない!」

そうお困りではありませんか?

種類がわからなければ、適切な対策もできませんよね。

ネズミの種類は、じつは簡単に見分けられます。

見た目だけでなく生態にも明らかな違いがあり、ネズミを直接見なくても判別は可能です。

すぐに結果が知りたい方は、まずこちらのネズミ診断をお試しください!

3つの質問の回答を選ぶだけで、可能性が高いネズミの種類を判別できます。

【専門家監修】ネズミ診断

たった10秒で家ネズミの種類と対処法がわかる!

Q.ネズミの痕跡や騒音が多い場所は?

Q.ネズミの体長(尻尾を除いた大きさ)は?

Q.ネズミのフンの見た目は?

診断結果

この記事では、人に被害をもたらすネズミの種類と特徴をご紹介します。

ネズミの種類がわからなくてお困りの方は、ぜひ参考にしてくださいね。

この記事を参考にして被害をもたらしているネズミの種類を特定し、適切なネズミ対策に役立てましょう。

家ネズミ3種類の特徴と見分け方

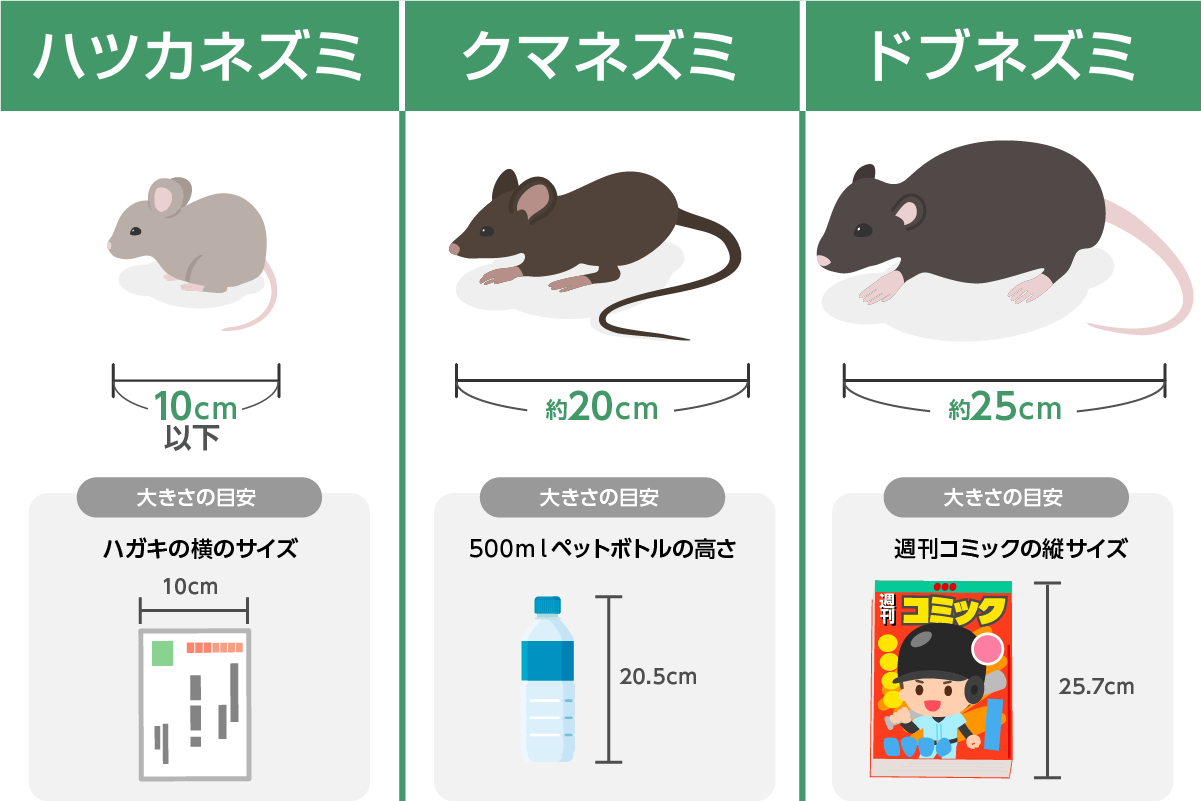

人の住む建物に生息するネズミの種類を家ネズミといいます。

家ネズミで被害が多いのは、次の3種類です。

3種類の家ネズミには次の特徴があります。

- クマネズミ

-

- 棚の上など高所も被害あり

- 臆病ですぐに隠れる

- ドブネズミ

-

- 水回りの被害が多い

- 凶暴な性格で人をおそれない

- ハツカネズミ

-

- 倉庫や田畑などの被害が多い

- 小さいためカゴ罠をすり抜けることがある

家に被害をもたらす家ネズミ3種類がわかったところで、ここからはクマネズミ、ドブネズミ、ハツカネズミの詳しい特徴を解説します。

種類別の細かい特徴を参考にして、ネズミの種類を特定しましょう。

被害の大半はクマネズミ

近年、もっとも多くの被害をもたらすネズミの種類がクマネズミです。

東京都の自治体では、住民から受ける相談の9割以上がクマネズミ被害となっています。

参考:東京都福祉保健局|都民のためのねずみ防除読本(最終閲覧日:2024年2月19日)

そのため「ハツカネズミが家に出た」と思っても、クマネズミの赤ちゃんかもしれません。

まずはクマネズミの見た目や詳しい特徴を確認してみましょう。

| 体長 | 約20cm |

| 体重 | 約150g |

| 色 | 背側:茶色から黄褐色 腹側:明るい黄褐色 尾 :黒い |

| 体の特徴 | 尾が体長と同じくらい長い 耳が大きく、前に倒すと目に届く 前足の甲に黒い毛が生えている |

| 営巣場所 | 天井裏や高層部の乾燥した場所 家電や放電盤周辺の暖かい場所 隙間風の入らない狭い空間 断熱材やソファーの中 |

| フン | 細長いフンを移動しながら広範囲にばらまく |

クマネズミは寒さに弱いため、年中暖のとれる人の家に生息することが多いです。

電線やケーブルを綱渡りして屋根裏へ侵入したり、配管や雨どいを登って高層階へ侵入したりします。

ドブネズミやハツカネズミと比べて運動能力に優れ、高所移動が得意です。

屋根裏などの高所でドタバタ騒がしいなら、クマネズミでしょう。

またクマネズミは尾が長いのが特徴で、体と同じくらいの長さがあります。

姿を見かけたときは、尾の長さを確かめてみてください。

クマネズミは長い尻尾を利用しながら高所を渡り歩き、移動しながら排泄する習性があります。

棚の上など高所に細いフンが散らばっていたら、クマネズミの仕業でしょう。

クマネズミは学習能力が高く慎重な性格です。

人の気配を感じれば身を隠し、毒餌にも警戒するため駆除が難しいとされています。

クマネズミの生態は、こちらの記事で詳しく解説していますので参考にしてください。

殺鼠剤が効かないスーパーラットがいる

近年では殺鼠剤が効かないネズミが存在するようになり、スーパーラットと呼ばれています。

スーパーラットが生まれた経緯は次のとおりです。

- 殺鼠剤を使いネズミを駆除する

- 多くのネズミは駆除できるものの、一部のネズミが生き残る

- 生き残ったネズミ同士が子供を作る

- 生き残ったネズミと子供には殺鼠剤に耐性があり、耐性があるネズミが増える

- 殺鼠剤に耐性のあるネズミを駆除するため、より強い殺鼠剤が使われる

- 3~5が繰り返され従来の殺鼠剤が効かないスーパーラットが生まれる

スーパーラットはどのようなネズミからも誕生しますが、実際にはクマネズミがほとんどです。

クマネズミは民家に忍び込むことが多く、殺鼠剤による駆除の回数も多いのが理由だと考えられます。

現在殺鼠剤メーカーでは、従来の殺鼠剤とは違う薬品成分を使った殺鼠剤を開発するなどスーパーラット対策をおこなっています。

そのため市販薬のなかにはスーパーラットに効く商品も販売されています。

スーパーラットの詳しい解説や効果のある殺鼠剤はこちらの関連記事で解説していますので参考にしてください。

水回りに多いドブネズミ

出典:大阪市大正区|ネズミについて(最終閲覧日:2024年2月19日)

| 体長 | 約25cm |

| 体重 | 250g以上 |

| 色 | 背側:茶色から灰色 腹側:明るい灰色 尾 :ベージュ |

| 体の特徴 | ずんぐり太目の体 尾が体長より短い 耳が小さく、前に倒しても目に届かない 前足の甲に白い毛が生えている |

| 発生場所 | 水回りの床下 下水溝や排水管の近く 用水路やゴミ捨て場 |

| フン | 同じ場所にまとまっていることが多い |

ドブネズミは、家ネズミ3種のなかでもっとも大きく、ずんぐりした体型をしています。

体の大きさに対して耳は小さく、尾は短いのが特徴です。

ドブネズミは泳ぎが得意で、湿気のある所を好みます。

屋外では下水や側溝、民家では台所などの水回り、床下の湿った場所に出没することが多いです。

泳ぎが得意な一方で、高いところへ登るのは苦手です。

また乾燥した場所も苦手なため、ドブネズミが水気のない屋根裏に生息することはめったにありません。

ドブネズミは気性が荒く、捕まえようとすると人間に嚙みついたりひっかいたりすることがあります。

ただし好奇心旺盛で毒餌や罠にかかりやすいため駆除は比較的簡単です。

ドブネズミの生態は、こちらの記事で詳しく解説していますので参考にしてください。

家畜化されたドブネズミは「ラット」と呼ばれます。

家畜化されたドブネズミは、病原体やウイルスなどの衛生面で、一般的なペットと同様に問題ないといわれています。

郊外に多いハツカネズミ

出典:神奈川県横浜市港北区|ネズミについて(最終閲覧日:2024年2月19日)

| 体長 | 10cm以下 |

| 体重 | 約30g |

| 色 | 背側:茶色※ 腹側:真っ白か灰色 尾 :ベージュ |

| 体の特徴 | 尾が体長より短い 耳が大きく、前に倒すと目に届く |

| 発生場所 | 比較的乾燥した草地 自然環境に隣接した物置や倉庫 |

| フン | 小さくて先がとがった米粒大のフンを散らばるようにする |

※白いハツカネズミは、ペットや実験用として飼育されている個体です。

ハツカネズミは都心部よりも郊外に生息しており、田畑や草むらが近い家屋や物置などに発生します。

寒さに弱いため、秋になると建物に侵入して巣をつくります。

体が小さいので1cmほどの隙間や亀裂があれば建物に侵入できます。

ハツカネズミは好奇心旺盛で警戒心が弱いため、罠に掛かりやすいです。

しかし下記のようなカゴ罠は、隙間をすり抜けてしまいます。

また、好奇心旺盛な性格から荷物に入り込むことがあります。

ハツカネズミは乾燥に強く、水を摂取しなくても長時間生きられるので、そのまま長距離を移動も可能です。

その他、気まぐれな性格からエサ場や住処を頻繁に変えることがあります。

ハツカネズミの生息範囲が広く、行動パターンが読めないことから、駆除は意外と難しいです。

参考文献

参考:矢部 辰男.日本の家ネズミ問題ーこれだけは知っておきたい.地人書館,2008

野ネズミ4種類の特徴と見分け方

野ネズミとは、野外で暮らす野生のネズミの総称です。

野ネズミの多くは山奥や森で暮らしていて人の生活にはほとんど無害ですが、農作物や樹木に被害を出すことがあります。

今回は農作物や樹木に被害を出してときおり問題になる野ネズミに絞って紹介します。

- アカネズミ

- ヒメネズミ

- ハタネズミ

- エゾヤチネズミ

参考:中田圭亮|野ネズミによる樹木被害とその総合的管理(最終閲覧日:2024年2月20日)

先に紹介した家ネズミも農作物被害をもたらします。

「農作物や木への被害=野ネズミのせい」とは限らないため、農作物などの被害は家ネズミ、野ネズミ両方の可能性を視野に入れて調査してください。

アカネズミ

出典:国土交通省 中国地方整備局|アカネズミ – 哺乳類 – 弥栄ダム周辺の生き物(最終閲覧日:2024年2月20日)

| 分布 | 北海道から九州 低地の山、草原、森林、河川の藪地 |

| 体長 | 約8~14cm |

| 色 | 赤みのある茶色、腹は白い |

日本全域に生息している日本固有種のネズミです。

後脚の筋肉が発達していることが特徴で、行動範囲は1日に数kmにもおよびます。

雑食性ですが、植物の根や実をかじるため林木に被害を出します。

参考:国立研究開発法人 森林総合研究所 多摩森林科学園|アカネズミ(最終閲覧日:2024年2月20日)

ヒメネズミ

出典:国土交通省 東北地方整備局|ヒメネズミ(ネズミ目ネズミ科)(最終閲覧日:2024年2月20日)

| 分布 | 全国 低地~高山。林に多い |

| 体長 | 約7.2~10cm |

| 色 | 栗色、腹は白色 |

日本全域に生息しており、基本的には樹上で生活しています。

雑食性で昆虫や植物を食べるため、苗木に被害を出すことがあります。

アカネズミと似た姿ですが、尾が体長より長いことが見た目の特徴です。

参考:国土交通省 北海道開発局帯広開発建設部|ヒメネズミ(最終閲覧日:2024年2月20日)

ハタネズミ

出典:国土交通省 九州地方整備局|河川・水辺の生物図鑑 ほ虫類 ハタネズミ(最終閲覧日:2024年2月20日)

| 分布 | 本州~九州と佐度島 低地~高山、農地、植林地、河川や野原 |

| 体長 | 約9~13cm |

| 色 | 茶褐色・灰色、腹は灰色 |

地中に網目状の穴を掘って生活し、木の根に被害を出します。

果樹園に住み着くこともあり、果物にも被害を出す厄介な野ネズミです。

高地から農地の広い範囲に生息していますが、湿った環境を好みます。

参考:国立研究開発法人|森林生物 ハタネズミ(最終閲覧日:2024年2月20日)

エゾヤチネズミ

出典:国立研究開発法人 森林研究・整備機構 森林総合研究所|森林生物 エゾヤチネズミ(最終閲覧日:2024年2月20日)

| 分布 | 北海道 |

| 体長 | 約11~14cm |

| 色 | 暗い赤色、腹は黄色っぽい白 |

北海道やその周辺に分布している野ネズミです。

樹木をかじる被害を出し、被害は冬の雪の降り始めから雪が溶ける頃まで続きます。

冬以外の秋から春にかけては樹皮や種子を、夏には他の植物を食べています。

参考:国立研究開発法人 森林研究・整備機構 森林総合研究所|森林生物 エゾヤチネズミ(最終閲覧日:2024年2月20日)

野ネズミはおもに樹木に被害を出すことが多いため、果樹や木の苗の被害は野ネズミによるものかもしれません。

ネズミはラットサインという痕跡を残すため、被害とあわせてラットサインを探しましょう。

次の章で詳しく解説します。

ネズミの種類はラットサインでもわかる

ラットサインとは、フンや足跡などネズミが残す痕跡です。

次の4つのラットサインからネズミの種類を特定し、駆除予防に役立てましょう。

- フン

- かじった跡

- 足跡

- 黒いこすり跡

フン

ネズミは種類によってフンの特徴が異なるため、フンを見れば種類を絞れます。

野ネズミは種類が多いため、今回は被害が多い家ネズミのフンの違いを解説します。

- クマネズミのフン

-

- 大きさ

-

6~10mm

- 色

-

茶・灰色

- 特徴

-

散らばって落ちていて、細長い

- 場所

-

棚の上などの高所

- ドブネズミのフン

-

- 大きさ

-

10~20mm

- 色

-

焦色・灰色

- 特徴

-

まとまって落ちていて、太い

- 場所

-

水回りや低い場所

- ハツカネズミのフン

-

- 大きさ

-

4~7mm

- 色

-

茶色

- 特徴

-

小さくて先がとがっている。散らばっている

- 場所

-

倉庫や物置

ネズミのフンを調査する場合は、手袋やマスクを着用してください。

後述のネズミの被害で触れますが、ネズミのフンには病原菌が含まれていることがあるためです。

足跡

出典:島根県|ほ乳類を観察してみよう!〜ネズミ類〜(最終閲覧日:2024年2月20日)

ネズミの足跡は、ホコリが積もったスペースに小さな点がポツポツとたくさんつくのが特徴です。

参考:クリンネス|飲食店におけるネズミの生活痕跡と対策(最終閲覧日:2024年2月20日)

また足跡の間や周りに細い筋がついているなら、ネズミの尻尾の跡かもしれません。

足跡の大きさは個体の大きさによるため、見た目だけでネズミの種類を判別するの困難です。

ただし家ネズミは種類によって活動範囲が違うので、フンと同じく足跡の発見場所でネズミの種類を予想できます。

- クマネズミ

-

棚の上など高所

- ドブネズミ

-

水回りや床下

- ハツカネズミ

-

倉庫や物置

かじり跡

ネズミのかじり跡も、重要なラットサインです。

木製の家具や柱、電気のコードやガスのゴム管などに次のようなかじり跡がないか探してみましょう。

ネズミは、食べ物以外の硬い場所をかじって歯を削ります。

ネズミの前歯は一生伸び続けるため、歯を削っておかないと、物が食べられなくなってしまうからです。

かじり跡のある場所から、ネズミの種類を特定できます。

天井付近にある配電盤内部にかじり跡があるなら、暖かい場所や高所を好むクマネズミが疑われます。

家電やガスのゴム管にかじり跡を見つけた場合は、家電やガスの使用を中止してください。

電気コードをかじることによってショートしたり、ガスホースをかじってガス漏れが起こり引火したり事故の可能性があるためです。

黒いこすり跡

ネズミが通った道には、黒いこすり跡がつくことがあります。

下の画像のように炭をこすりつけたような跡がないか探しましょう。

ネズミは壁に沿って歩く習性があるためネズミの体に付着した汚れが壁にうつり、このような黒い跡が残ります。

この黒い跡が棚の上など高い場所にあれば、クマネズミの可能性が高いでしょう。

ドブネズミやハツカネズミは高所を好みませんが、クマネズミは運動神経がよく高い場所も平気だからです。

黒いこすり跡を探す際は、床付近はもちろん天井付近も探しましょう。

ラットサインの解説は以上です。

ラットサインを見つけたら、ネズミがいる可能性が高いでしょう。

ただちにネズミの駆除をおこないましょう。

ラットサインについてより詳しく知りたい方は、関連記事をご確認ください。

しかし「フンは見つけたけど、ネズミとは違うみたい」「ラットサインはないけど、なにか動物がいる気がする」という方もいますよね。

その場合、ネズミ以外の動物の可能性があります。

次の章ではネズミと間違えられやすい動物を紹介します。

ネズミとまちがえやすい動物4種類

ネズミと間違えられやすい動物は、以下のとおりです。

- 被害が似ているイタチ

- ネズミと似たフンをするコウモリ

- 農作物に被害を出すアライグマ

- ネズミと似た見た目・被害のタイワンリス

一見するとネズミとは似ていない動物ばかりですが、被害やフンの形はネズミと似ています。

これからネズミとネズミに似ている動物の見分け方を解説するため、屋根裏などを調査してみてください。

調査の際には使い捨て手袋とマスクを着用してください。

野生動物のフンには、病原菌が含まれている可能性があるためです。

被害が似ているイタチ

| 体長 | 約30~40cm |

| 発生場所 | 屋根裏、床下 |

| 被害の特徴 | 人間の食べ物を食べる 3cmほどの隙間から侵入する |

| ネズミとの違い | 同じ場所にフンをする フンが水っぽい |

近年全国的にイタチが屋根裏に侵入し、住み着く被害が報告されています。

ネズミとイタチの被害はよく似ており、どちらも人間の食べ物を食べたり、断熱材をはがして巣を作ったりします。

さらにイタチはわずか3cmほどの隙間があれば侵入するため、500円玉(約2.6cm)ほどのスペースから入り込むところも似ています。

イタチとネズミを見分けるポイントは、フンの形状です。

- 大きさが6mm程度と小さい

- しっとり湿っている

- 先端が細くねじれている

- 動物の毛が混じっている

- 臭いが強烈

- ためフンをする

イタチのフン

出典:日東防疫株式会社広島|天井のシミはイタチ類のフンが原因かも(最終閲覧日:2024年2月26日)

イタチは同じ場所にフンをする習性があり、フンはとても臭いのが特徴です。

一方家ネズミはフンを散らす種類が多く、水分の少ないパラパラしたフンをします。

「天井のシミから垂れる水滴を嗅いだらクサイ!調べたらイタチのフン尿だった!」という事例もあります……。

もし天井に雨漏りのようなシミがあったら調べてみましょう。

見つけたフンがイタチのフンかもしれないというときは、こちらの記事を参考にイタチ対策をおこなってください。

ネズミと似たフンをするコウモリ

| 体長 | 4~6cm(翼込で20cmほど) |

| 発生場所 | 屋根裏、軒先 |

| 被害の特徴 | 屋根裏に住み着きフンをする カビや悪臭がする |

| ネズミとの違い | フンに昆虫がよく混ざる |

コウモリは民家の屋根裏や軒先に住み着き、フンをします。

フンのサイズ、色形はネズミのものと似ています。

コウモリのフン

コウモリのフンのサイズは5~10mmで、乾燥しています。

大きさや質感だけでネズミのフンと見分けがつきませんので、含有物を比べるのがポイントです。

ネズミは雑食性のため、フンにはさまざまな物が混じっています。

一方、コウモリは昆虫しか食べないため、フンには昆虫しか含まれていません。

農作物に被害を出すアライグマ

| 体長 | 70~90cm |

| 発生場所 | 屋根裏、床下 |

| 被害の特徴 | 屋根裏に住み着きフンをする 農作物に被害を出す |

| ネズミとの違い | 足跡の大きさ |

アライグマは近年、農作物に被害を出す動物として問題になっています。

民家の屋根裏に住み着いて夜間に歩き回るため、ネズミと誤認されることがあります。

ネズミとアライグマを見分けるポイントは、足跡の大きさです。

アライグマは中型犬ほどの大きさのため、足跡の大きさは5~6cmほどあります。

一方ネズミの足跡は1〜2cmほどのサイズです。

人間の手の小指は平均5~6cmの長さのため、小指ぐらいの大きさの足跡はアライグマかもしれません。

ネズミと似た見た目・被害のタイワンリス

| 体長 | 約20cm |

| 発生場所 | 戸袋、押入れに住み着く |

| 被害の特徴 | 果樹の果物をかじる 鳴き声がうるさい |

| ネズミとの違い | 昼に被害が多い |

参考:国立環境研究所|侵入生物データベース クリハラリス(最終閲覧日:2024年2月26日)

タイワンリス(クリハラリス)は、台湾などに生息する外来種のリスです。

日本にペットとして輸入された個体が逃げ出し、神奈川県や東京都など関東~関西、九州地方で生息が確認されています。

ネズミとタイワンリスの違いは活動時間です。

夜行性の家ネズミも昼間に活動する場合がありますが、被害はおもに夜間に見られます。

しかしタイワンリスは昼行性のため、果物をかじるなどの被害は昼に見られます。

被害の多い時間帯で見分けましょう。

ネズミ調査は害獣駆除業者に相談しよう

ネズミの種類やネズミに似た動物の紹介をしてきましたが、屋根裏や床下の調査はむずかしいかと思います。

またネズミにはイエダニという吸血性のダニが寄生していることがとても多いのですが、このイエダニはのフンや死骸を吸い込むとぜん息やアトピーなどの原因(アレルゲン)ともなる害虫です。

ほかにも断熱材をボロボロにして入れ替え交換になる必要性が生じたりと、ネズミは二次被害・三次被害を生む害獣です。

決して放置せずに、ネズミの気配を感じた時点で専門業者に相談するようにしてください。

家に何が住み着いているのかわからないときは、害獣駆除業者に調査を依頼しましょう。

害獣駆除業者に心当たりがない方は、ねずみ110番にご連絡ください。

ねずみ110番はネズミなどの害獣を駆除する業者をご紹介する事業をおこなっています。

ねずみ110番では基本無料の現地調査※をおこなっているため、ご自宅に出た動物を特定できます。

※対応エリア・加盟店により記載価格や条件で対応できない場合や、事前にお客様にご確認したうえで調査・見積りに費用をいただく場合がございます。

しかも害獣の調査から、駆除・予防・汚された家屋の清掃までまとめてご依頼いただけます。

ねずみ110番ではネズミなどの害獣被害に悩まれている方に安心してお任せいただけるよう、24時間365日対応している無料の相談窓口がございます。

ご状況を伺ったうえで最適な加盟店をご紹介しておりますので、ぜひお気軽にご相談ください。

※1 手数料がかかる場合がございます。一部加盟店・エリアによりカードが使えない場合がございます。※2 交通費、お客様都合でのキャンセル料は別途発生する場合があります。

ネズミ駆除の方法

ネズミ被害と特定できたら、ネズミの駆除をおこないましょう。

自分でできる家ネズミの駆除方法を解説します。

ネズミの駆除は市販の駆除グッズを使っておこないます。

市販の駆除グッズは、おもに以下のとおりです。

- 殺鼠剤

- 捕獲器

- 粘着シート

駆除を考えているなら、おすすめは粘着シートです。

粘着シートは、粘着性のシートにネズミを貼りつけて捕獲する罠のことです。

カゴ罠は小さなネズミだとカゴの目をすり抜けることがありますが、粘着シートは小さなネズミも逃さず捕まえられます。

殺鼠剤や粘着シートはラットサインの付近に仕掛けると効果的です。

ラットサインはネズミの通り道に残されることが多いため、ネズミが罠に引っ掛かる確率が上がります。

見つけたラットサインを目印にネズミ駆除グッズを仕掛けましょう。

下の関連記事では、ネズミ駆除の詳しい方法を解説しています。

自分でネズミ駆除をおこなう予定の方は、あわせてご確認ください。

ネズミは知能が高いから駆除が難しい

「ネズミは賢いので駆除が難しい」と聞いたことはありませんか。

賢いといわれる大きな理由は、学習能力と記憶力にあります。

ネズミは体重の中で脳の重さが占める割合が人間よりも大きいのが特徴です。

かかった罠には2度かかることはないという研究結果もあり、学習能力が高いことが知られています。

新しい環境に置かれたときは、それまで経験したさまざまな出来事に関する記憶を駆使して、環境に順応・対応することもわかっています。

ネズミの知能を迷路に入れて測る実験は有名です。

迷路の中に入れられても、ネズミはたった9回の試験で正しい道を見つけることができるといいます。

参考:シロネズミの視覚的潜在学習の検討(最終閲覧日:2024年2月27日)

またネズミは雌雄のペアで行動していることが一般的ですが、このたった1組みのペアから、まさにねずみ算式に繁殖していきます。

ネズミは発情期などなく1年中妊娠・出産をおこなえる動物なのですが、1年で6回出産することができます。

また1回あたりの出産で6~9匹の子どもを生むので、たった1年で36~54匹の子を生むということです。

またネズミは生まれて3ヵ月後には出産できるようになっているので、第二世代、第三世代が出産できるようになる頃になると、爆発的に繁殖するようになってしまいます。

繰り返しますが、ネズミ駆除は早期に対応するスピード感がとても大事です。

ネズミの種類に関するよくある質問

最後にネズミの種類に関するよくある疑問や質問を、Q&A方式でまとめておきます。

メインのトピックでは扱えなかった細かい疑問を解消するためにも、ザッと目を通しておいてください。

- 夜中に天井裏から音がするのですが、どのネズミでしょうか?

-

天井裏から足音や暴れ回る音がするときは、クマネズミが天井裏に住み着いている可能性が濃厚です。

ドブネズミは天井裏に登るほど、垂直方向の運動が得意ではありませんし、ハツカネズミは自然豊かな地域でもない限り、一般家庭に侵入することは多くありません。ただし天井裏にはクマネズミ以外にも、ハクビシン、イタチ、コウモリなどの屋根裏害獣が住み着くこともあります。

いずれにせよ放置しておくと二次被害・三次被害を生む害獣なので、専門業者に相談するようにしてください。 - ドブネズミとクマネズミの簡単な見分け方はありますか?

-

人間が食べるものを食べていたらドブネズミと考えておいて間違いありません。

見た目上はドブネズミのほうが明らかに大きいのですが、並んで比べない限りわかりづらいかもしれません。

ただしクマネズミとドブネズミは食性が大きく異なり、木の実などを好んで食べるクマネズミが人間以外の食べ物を荒らすことはありません。

一方でドブネズミは雑食性のため、食料保存庫を荒らしたり、油分の多いせっけんをかじったりすることもあります。 - ネズミはどんな隙間から家に侵入するのですか?

-

ネズミが侵入する主な経路は、床下換気口、天井の換気口、エアコンダクト、排水口、外壁のクラック(ひび割れ)が多いです。

ただし500円玉くらいのすき間があればネズミは侵入してきます。

ネズミ駆除ではこうしたネズミの侵入口となりえるすき間を、徹底的に封鎖する防鼠工事が基本プランに含まれます。

むしろこの防鼠工事はネズミ駆除のメインの工程と言っても過言ではありません。

まとめ

人に被害をもたらすネズミの種類7つをご紹介しました。

なかでも住宅に被害のある家ネズミの種類は次の3つです。

- クマネズミ

- ドブネズミ

- ハツカネズミ

近年都市部を中心に被害相談が増えているのはクマネズミです。

木登りや綱渡りが得意で高所に侵入しやすく、屋根裏やビルの高層階での被害の大半はクマネズミによるものです。

また、ドブネズミやハツカネズミの生態にははっきりした特徴があるので、この記事でご紹介したラットサインを参考にすれば、ネズミの種類をある程度特定できるでしょう。

ただし、ネズミは賢く駆除は簡単ではありません。

ご自身での予防や対策だけで手に負えないときは、害獣駆除業者に依頼することをおすすめします。