「ベランダに小さな黒い物体が!これはネズミのフン?」

「さわるもの気持ち悪いけど、どうしたらいいの?」

家でネズミのフンらしきものを見つけたら、ショックですよね。

ネズミのフンは感染症のおそれがあるため、もしも見つけたら早めに対処しましょう。

まずは見つけたフンが、本当にネズミのフンなのかを確かめてください。

この記事では、ネズミのフンの見分け方から、適切な対処策、ネズミの駆除方法まで、わかりやすく解説していきます。

他にもこの記事では以下のことを解説します。

この記事を読めば掃除方法や、ネズミのフン被害をすぐに止めるにはどのようなネズミ対策をしたらよいのかがわかります。

ネズミのフンに悩まされず、安心して生活できるようになる方法を伝授しますので、ぜひ最後までお読みください。

-

麻酔の中でも術後鎮痛を専門として臨床研究をおこなう。医学教育への取り組みも積極的におこない、心肺蘇生の講習会のインストラクターやディレクターなどをこなす。本名および「あねふろ」の名前でAmazon Kindleにて電子書籍も出版。

麻酔の中でも術後鎮痛を専門として臨床研究をおこなう。医学教育への取り組みも積極的におこない、心肺蘇生の講習会のインストラクターやディレクターなどをこなす。本名および「あねふろ」の名前でAmazon Kindleにて電子書籍も出版。

※「健康被害」のみ監修

ネズミのフンの特徴と種類ごとの違い

まずネズミのフンの特徴を解説します。

- キッチンや押し入れなど被害の多い場所に多い

- 壁際や四隅など隅っこに多い

- アンモニア臭がする

- フンに穀物から昆虫までいろいろなものが混じっている

ネズミは壁に沿って走る習性があるため、壁際にフンが落ちていることが多いです。

さらにネズミのフン尿からはアンモニア臭がするため、「家の中がなんとなく臭い」「天井のシミが臭い」ならネズミがいるかもしれません。

上記を参考にネズミのフンを探しましょう。

家を荒らすネズミには3種類いますが、種類によって特徴や落ちている場所がわずかに異なります。

ここからはより細かくネズミの種類別のフンの特徴を解説します。

ネズミのフンには触らないで!

フンには寄生虫や病原菌がついています。

素手では触らないようにしてください。

すでに触ってしまった場合は、すぐに流水で洗い、エタノールなどで消毒してください。

フンの処分方法は、本記事中の「正しい清掃方法」にてご紹介します。

クマネズミは高所に細長いフンをする

| 大きさ | 6~10mm |

| 形状 | 細長い |

| 色 | 茶色や灰色 |

| 発生場所 | 天井裏や屋根裏、ビルの高層階、ベランダなどの高所 換気扇や配管周りなど |

| 特徴 | 移動しながらフンをするため、広範囲に散らばって落ちている |

クマネズミは移動しながらフンをするため、フンが広範囲に散らばるのが特徴です。

クマネズミの特徴は以下のとおりです。

- 民家での被害がもっとも多い

- 寒さに弱く1年中暖かい建物の中にいる

- 垂直移動が得意で壁や配管を伝い高層ビルの上層階にも侵入する

- バランス感覚に優れ電線伝って移動、1m以上ジャンプできる

クマネズミは壁や配管を登るのが得意で、棚の上など高い場所も移動しています。

食器棚の上や屋根裏などでフンを見つけたら、クマネズミの可能性が高いでしょう。

さらに電線をわたっての綱渡りも得意なため、ビルとビルの間も配線を使い移動します。

高所を含む広範囲にフンがバラバラ落ちていたら、クマネズミの可能性が高いです。

クマネズミの生態が気になる方は、こちらの記事で詳しく解説していますので、ぜひお読みください。

ドブネズミは太めのフンを溜めてする

出典:株式会社マルゼン|ネズミ駆除(最終閲覧日:2024年4月5日)

| 大きさ | 10~20mm |

| 形状 | 丸っぽく太い |

| 色 | こげ茶や灰色 |

| 発生場所 | 台所、下水周辺 ゴミ捨て場、排水管周りなど |

| 特徴 | 比較的まとまって落ちていることが多い |

ドブネズミは同じ場所に排泄する性質があるため、フンがまとまって落ちていることが多いです。

ドブネズミの特徴は以下のとおりです。

- 高所は苦手

- 冷蔵庫に住み着くほど低温に強い

- 水分をよく取るため下水や台所など水回りに多い

ドブネズミは、3種類の家ネズミのなかで体が一番大きいです。

フンも10〜20mmと大きめで、太くて丸っぽい形状をしています。

もし水回りにフンがまとまっているようなら、ドブネズミの可能性が高いでしょう。

参考文献

谷川 力.安心して住める ネズミのいない家.講談社,2006

ドブネズミの生態が気になる方は、こちらの記事で詳しく解説していますのでぜひお読みください。

ハツカネズミは小さいフンをバラバラする

出典:株式会社マルゼン|ネズミ駆除(最終閲覧日:2024年4月5日)

| 大きさ | 4~7mm |

| 形状 | 細長くて小さい |

| 色 | 茶色 |

| 発生場所 | 農耕地やその付近の家屋、倉庫、物置など |

| 特徴 | 米粒のようなフンが散らばって落ちている |

物置や倉庫周辺にバラバラと小さなフンが散らばっていたら、ハツカネズミのフンでしょう。

ハツカネズミの特徴は以下のとおりです。

- 郊外や農業地域に多く生息

- 農家の物置や倉庫、鶏舎などに侵入して住み着くことが多い

- 乾燥に強く米だけで1年以上生きるため、水のない倉庫でも発生する

ハツカネズミはクマネズミやドブネズミに比べて体が小さく、成獣でも手のひらに収まるくらいです。

ハツカネズミはクマネズミほど高所が得意ではなく、ドブネズミのようにまとめて排泄するわけでもありません。

米粒ほどの小さなフンが物置や倉庫の周辺にバラバラと散らばっている場合は、ハツカネズミのフンだと目星をつけることができます。

ハツカネズミの生態が気になる方は、こちらの記事で詳しく解説していますのでぜひお読みください。

ネズミのフンは高所から水回りまで、さまざまな場所に落ちています。

今回紹介した情報を参考に、ネズミのフンを特定してください。

しかし「どうも条件に合わないネズミのフンを見つけた」という場合は、ネズミ以外が被害を出している可能性があります。

次の章で詳しく解説します。

ネズミに似たフンの特徴

ネズミのフンは1cmほどの大きさで、茶色や灰色のしっかりした質感です。

しかし当てはまらない場合は、ネズミ以外の動物が被害を出しているかもしれません。

ネズミと似たようなフンをする動物には、次のものがいます。

- アブラコウモリ

- ゴキブリ

- トコジラミ

- イタチやテン

上記の動物は、人間の住居に侵入することもあり、家屋周辺でフンを落としていてもおかしくありません。

「ネズミのフンにしてはサイズが違う」「ネズミのフンと様子が違う」なら上記の動物を疑いましょう。

では詳しく解説します。

アブラコウモリのフンとの違いは「質感」

- ネズミのフンはしっとりと湿っていて、少し固め

- コウモリのフンはパサパサとして、もろく崩れやすい

| 大きさ | 5~10mm |

| 形状 | 細長くねじれている |

| 色 | 黒っぽい色 |

| 発生場所 | 軒下、屋根裏、ベランダなど |

| 特徴 | パサパサして崩れやすい 1ヵ所にまとまっていることが多い |

コウモリは住宅の屋根裏や壁内に侵入してフン害をもたらす害獣です。

民家でよく被害を出すコウモリは、アブラコウモリ(イエコウモリ)です。

アブラコウモリのフンの長さは5~10mmほどで、ネズミのフンとよく似ています。

しかしアブラコウモリのフンはネズミと違い、パサパサして崩れやすいのが特徴です。

またアブラコウモリの主食は昆虫のため、崩れたフンの中には昆虫の表皮や足などが混じっていることが多いです。

ネズミも昆虫を食べることはありますが、ネズミのフンは湿っていて崩れにくく、フンに混じる昆虫のパーツはほんのわずかです。

病原菌への感染の危険があるため、質感を確かめるときは素手で触らず割りばしなどを使用してください。

使用した割りばしはポリ袋などに入れて、すぐに処分してください。

参考:京都市役所|衛生動物だよりNo.027(最終閲覧日:2024年4月4日)

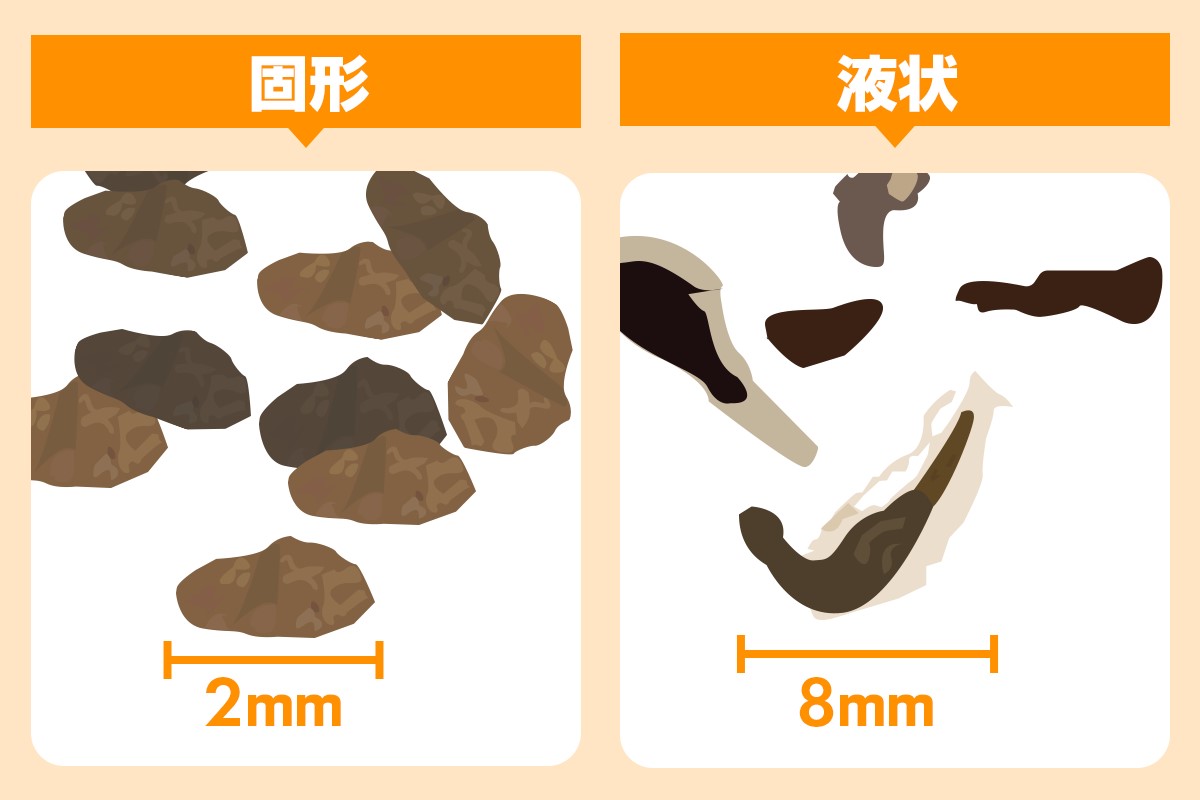

ゴキブリのフンとの違いは「大きさ」

- ネズミのフンは5~20mmほどの長さ

- ゴキブリのフンは大きくても2.5mmほどの長さ

| 大きさ | チャバネゴキブリ:1mm(固形) クロゴキブリ:2~2.5m(固形) |

| 形状 | 粒状または液状 |

| 色 | 食べたものによる おもに茶色または黒 |

| 発生場所 | 台所の隅や洗面台などの水回り、食器棚の中など 暗くて暖かい、餌や水のある場所を好む |

ゴキブリとネズミのフンの違いは、大きさでわかります。

日本の家屋で発生するゴキブリは、チャバネゴキブリかクロゴキブリのどちらかです。

ゴキブリのフンは大きくても2.5mmほどで、落ちているだけではゴミと間違えるほど小さいです。

一方ネズミのフンは10mmほどであり、小さなハツカネズミのフンでも4~7mmはあります。

ゴキブリと同じく水回りに発生しやすいドブネズミは体も大きく、フンは10~20mmほどと大きいため、ゴキブリのフンとは見分けがつくはずです。

トコジラミのフンとの違いは「色」

- ネズミのフンは茶色や灰色の個体

- トコジラミのフンは赤褐色の液体

| 大きさ | 2mmほど |

| 形状 | 液体 |

| 色 | 赤褐色 |

| 発生場所 | 畳や布団、家具の隙間など 狭く暗い場所、暖かい環境を好む |

| 特徴 | 液体状で排出されたあと乾燥してシミが残る |

トコジラミは人を吸血し強いかゆみを与えるため、ホテルや旅館では経済的被害も与える厄介な害虫として知られています。

トコジラミのフンは、赤っぽい色をした液体状のフンです。

トコジラミは人を含む動物の血液を吸うため、フンは血の混じった血糞(けっぷん)となります。

また排出された血糞はそのまま乾燥して、シミのような汚れが残ります。

トコジラミのフンは2mmほどの小さいシミですが、トコジラミは群れて生息していることが多く、フンもまとまっているため発見につながりやすいです。

ネズミのフンは茶色や灰色の固体、トコジラミのフンは赤茶色の液体がシミになったもので、見た目でわかりやすい違いがあります。

イタチやテンのフンとの違いは「溜めフン」

- ネズミのフンは散らばっている

- イタチやテンのフンはまとまっている

出典:日東防疫 広島|広島市 天井裏のイタチのフン被害(最終閲覧日:2024年4月5日)

| 大きさ | イタチ:6mmほど テン:10mmほど |

| 形状 | イタチ:丸みがなく両端が細くねじれている テン:丸みをおびて太め |

| 色 | こげ茶、黒っぽい色 |

| 発生しやすい 場所 | イタチ:天井裏、屋根裏など テン:上記に加え、石の上など目立ちやすい場所 |

| 特徴 | 溜めフンをする習性がある 動物の毛が混じっている 水分を含んでいてしっとりしている |

ネズミのフンと、イタチやテンのフンの見た目はよく似ているため、フンの場所と様子で見分けましょう。

イタチやテンは一ヵ所にフンを固める、溜めフンをおこないます。

もし天井裏に溜めフンがしてあれば、イタチやテンのフンかもしれません。

一方、フンが散らばっているならネズミのフンだと目星がつきます。

近年都市部で被害が増えているクマネズミは、移動しながらフンをする習性があるからです。

ネズミのなかでもドブネズミはまとめて排泄をしますが、高所は苦手なため、天井裏へ侵入するのはまれです。

動物によってフンの特徴が異なるため、場所や形状をよく観察して住み着いた動物を特定しましょう。

ねずみ110番では、「ネズミのフン被害を止めたい!ネズミかどうかイマイチ自信がないので調べてほしい」というケースにも対応しています。

ねずみ110番の調査は基本無料※、ネズミ以外の動物の駆除もおこなうためぜひお気軽にご相談ください。

※対応エリア・加盟店により記載価格や条件で対応できない場合や、事前にお客様にご確認したうえで調査・見積りに費用をいただく場合がございます。

※1 手数料がかかる場合がございます。一部加盟店・エリアによりカードが使えない場合がございます。※2 交通費、お客様都合でのキャンセル料は別途発生する場合があります。

手っ取り早く駆除業者を探したい方には、以下の絞り込み検索がおすすめです。

対応エリアなどのご希望条件を入力するだけで、あなたにぴったりの業者を一覧で表示します。

複数社を比較したい方にも便利なツールですので、ぜひ一度お試しください。

条件を指定して検索ボタンをクリックしてください。(複数可)

掃除前に!ネズミのフンはネズミの駆除に役立つ

建物の中でネズミのフンを見つけたら、すぐに掃除してしまうのは厳禁です。

ネズミのフンは以下のように、駆除の役に立つためです。

- ネズミの巣や隠れ場所がわかる

- ネズミの侵入経路がわかる

- ネズミの種類がわかる

ネズミは歩きながらフンをするため、ネズミが頻繁に通る場所や立ち寄る場所はフンが多く落ちています。

そのためネズミの巣や侵入経路の特定に役立ちます。

さらにネズミは種類によってフンの特徴が違うため、「高所にあるからクマネズミ、下水にあるからドブネズミ」とある程度種類を絞ることも可能です。

ネズミ駆除は種類に合わせておこなうと効果的なため、種類が特定できるとより効果的な駆除が望めます。

掃除や整理整頓をしてしまうと、ネズミの残した痕跡を失ってしまうためいきなり掃除するのはやめましょう。

周囲を捜索してネズミの巣を探したり、写真を撮ってあとから検証できるようにしたりしましょう。

次はネズミのフンの正しい清掃方法を解説します。

ネズミのフンの正しい清掃方法

ネズミのフンを掃除するときは、そのまま捨てるだけではいけません。

フンは菌で汚染されているおそれがあるからです。

掃除での注意点や、正しい掃除手順を確認してからネズミのフンを処理してください。

今回解説するのは以下のとおりです。

- 掃除で気をつけること3つ

- 掃除に必要な道具

- 安全に掃除&除菌する手順

では順番に見ていきましょう。

掃除で気をつけること3つ

ネズミのフン掃除で気をつけることは次の3つです。

- ゴム手袋を着用する

- マスクを着用する

- 掃除機は使用しない

ネズミのフンには、寄生虫や感染症の原因となる病原菌が含まれていることがあります。

そのため、掃除はゴム手袋を着用しておこない、素手で触らないようにしてください。

また掃除中には、フンに含まれる病原菌が空気中に舞うおそれがあります。

吸い込まないようにマスクを着用しましょう。

掃除や除菌が終わるまで、マスクや手袋は外さないでください。

その他、フンの掃除に掃除機の使用は厳禁です。

フンを掃除機で吸うと掃除機内部が汚れ、掃除機の排気口から空気中に病原菌が飛散することがあるためです。

もしすでにネズミのフンを掃除機で吸ってしまった場合は、すぐに掃除機内のゴミを捨ててください。

掃除機は水拭きしてから、エタノールなどで除菌しておくと安心です。

ネズミのフンにうっかり触ってしまったら、手洗い用の石鹸と流水でよく洗いましょう。

またアルコールで除菌しておくとよいです。

掃除に必要な道具

ネズミのフンを掃除するときには、次のものを準備しましょう。

- キッチンペーパー

- 雑巾

- ポリ袋

- アルコールスプレー

- 消臭剤

掃除に使うキッチンペーパーや雑巾は菌が付着することがあるため、使い捨てにできるものを準備します。

ネズミの匂いで強烈なのは、フンよりも尿のほうです。

ネズミはマーキングする習性があるため、フンや尿の匂いは消す必要があります。

周辺をしっかり掃除して、匂いの原因を除去してください。

消臭剤は、トイレ用や生ごみ用の消臭剤を使いましょう。

安全に掃除&除菌する手順

掃除の準備が整ったら、ネズミのフンを除去します。

安全に掃除&除菌する手順は次のとおりです。

フンとその周辺にアルコールスプレーをふきかけます。

なるべく広範囲に散布してください。

キッチンぺーパーでフンをつまみ、ポリ袋に入れます。

キッチンペーパーが薄い場合は何枚か重ねて使いましょう。

フンのあった場所とその周辺を水拭きします。

使った雑巾は、洗わずポリ袋に入れて捨ててください。

最後にアルコールスプレーを全体にふきかけて除菌します。

アルコールは揮発性があるため、仕上げぶきは必要ありません。

消毒後、消臭スプレーを使ってフン尿の匂いを消します。

今回は自分でできるネズミのフン尿掃除の方法を解説しました。

ネズミのフンは放置すると、病気の原因になることがあります。

できるだけ速やかにフンを取り除きましょう。

次の章では放置すると怖い、ネズミのフンがもたらす被害を解説します。

ネズミのフンがもたらす被害

ネズミが近くにいると思うと不快になり、精神的にも苦痛を感じますよね。

それだけでなく、ネズミが発生していると健康被害や住宅被害を引き起こす危険性もあります。

ネズミのフンが起こす2つの被害を解説します。

病気に感染するおそれがある

ネズミは寄生虫や感染症の原因となる病原菌を持っていることが多いです。

触る、噛まれることによる感染はもちろん、ネズミに直接触れなくてもフン尿などから感染することもあります。

ネズミのフンが原因で起きる病気は以下のとおりです。

- サルモネラ症

-

- 感染経路

-

ネズミのフンに含まれるサルモネラ菌によって感染

- 潜伏期間

-

12~24時間ほど

- 症状

-

発熱をともなう急性胃腸炎、食中毒の原因

嘔吐、下痢、腹痛、全身の倦怠感など

- レプトスピラ症

-

- 感染経路

-

糞尿から排出されたレプトスピラ菌が水や土壌を介して、小さな傷口、皮膚、粘膜から感染

ドブネズミによる感染が多い - 潜伏期間

-

5~14日

- 症状

-

- 軽症:頭痛、腹痛、筋肉痛せき、鼻づまり、発熱など風邪に近い症状

- 重症:出血、黄疸、腎不全など

参考:サルモネラ症 公益社団法人 東京都獣医師会

参考:レプトスピラ症とは NIID国立感染症研究所

(最終閲覧日:2024年4月4日)

他にもネズミに噛まれたり引っかかれたりすると、ケガだけでなく鼠咬症(そこうしょう)などの病気になるおそれがあります。

ネズミやフンを見つけても、素手で触るのはやめましょう。

フンによって住宅や家財が傷つく

ネズミは建物や家財をかじり傷つけますが、他にもフンによる被害もあります。

それは以下のとおりです。

- フンによって住宅や家財が汚れる

-

フン尿によって天井板、壁紙や家具にシミがつく。

- アンモニア臭が残る

-

ネズミのフン尿の匂いが布製品や木材に染みつく。

- 保管している食べ物が汚染される

-

ネズミのかじり跡などがあると、フン尿が混入している可能性がある。

汚染された食べ物は破棄するしかない。

ネズミのフン尿は洗剤で洗えば、シミや匂いはキレイに落ちます。

ガラスなど洗えるものなら問題ありませんが、木材や紙はどうしてもシミが残ってしまいます……。

ネズミ駆除とあわせて天井板の張替えが必要など大掛かりになるケースもあるため、早めに対策しましょう。

関連記事にはネズミのフンを含む、ネズミが起こす被害がまとめられています。

気になる方はこちらもご確認ください。

ネズミのフンに気がついたら早急に対処しましょう。

では具体的に何をやるか、次の章で解説します。

駆除・予防でネズミのフン被害を止める方法

ネズミのフン被害は駆除で原因を断ち、予防で再発防止をおこないます。

駆除と予防の手順を解説します。

ネズミ駆除の方法

ネズミ駆除は殺鼠剤(さっそざい)やカゴ罠などいろいろなものがありますが、おすすめは粘着シートです。

そこで、粘着シートを使ったネズミ駆除の方法を紹介します。

手順は以下のとおりです。

- ラットサインを探す

- ラットサインの付近に新聞紙を敷く(エサは仕掛けない)

- 新聞紙の上に敷き詰めるように粘着シートを敷く

ラットサインとは、ネズミが残す足跡やかじり跡などの痕跡のことです。

ネズミのフンもラットサインのため、フンが落ちている場所や近くに粘着シートを仕掛ければOKです。

粘着シートは走っているネズミを転ばせて捕まえるのが目的のため、エサを仕掛けるとネズミが立ち止まりやすくなります。

そのためエサは仕掛けないでください。

ネズミ予防の方法

ネズミ予防は以下の3点です。

- 巣材をなくす

- エサをなくす

- 侵入口をふさぐ

巣材となる布や紙類をしまい、エサになる人間の食べ物は冷蔵庫などにきちんと保管しましょう。

また換気窓や壁の穴は、金網やパテでふさぎます。

ネズミ駆除前に侵入口をふさぐと家の中にネズミを閉じ込めてしまうため、必ず駆除後におこなってください。

関連記事には、より詳しいネズミ捕りシートの仕掛け方や予防方法が記載されています。

ネズミの駆除と予防を自分でおこないたい方は、こちらの記事をご確認ください。

まとめ

ネズミのフンについて解説しました。

この記事を簡単にまとめると以下のとおりです。

- ネズミのフンは茶色や灰色で1cmほどの大きさ

- 台所、押入れの壁際や四隅に多い

- 棚の上など高所にあったらクマネズミの可能性が高い

ネズミのフンは隠れ家や侵入口を特定するときに役立ちます。

掃除をする前にフンが落ちていた場所を覚えておき、粘着シートを仕掛けたり侵入口をふさぐ工事をするときの参考にしましょう。