屋内配線の工事をするには、基本的に『電気工事士』という国家資格が必要です。

なぜなら、屋内配線の作業は専門的な知識が必要かつ、失敗したときのリスクも高いからです。

資格を持っていない方は、プロの業者に相談するのが得策です。

この記事では、そんな屋内配線の資格や危険性だけでなく、そもそもの仕組みや作業内容などに関しても、くわしく解説していきます。

屋内配線に関するお悩みや疑問、興味がある方は、ぜひ参考にしてください!

配線工事のお見積り

10秒で費用がわかる!

\電気工事110番はお見積りだけでもOK!/

次のページで実際にお見積りをご確認いただけます。

屋内配線工事の資格|国家資格が必要な理由とは

屋内配線の作業をする際には、基本的に第一種電気工事士・第二種電気工事士資格が必要です。

一種のほうがより多くの作業に取り掛かれますが、一般的な家屋の屋内配線工事であれば二種さえあればおおむね問題ありません。

とはいえ「カンタンな作業なら資格なしでも……」とお考えの方も多いのではないでしょうか?

しかし、電気工事には軽微な作業でも大きな危険がつきまとうのです。

電気工事の危険性

電気工事の危険性といえば、主に以下のようなものが挙げられます。

- 施工ミスによる火災

- 感電

配線作業についてくわしくない状態で工事をすると、配線をミスしたり、きちんと配線できなかったりします。

その場合、機器が故障したり、漏電の原因になったりすることも……。

火災につながることもあるでしょう。

また、電気を扱ううえで気を付けなければいけないのは感電です。

屋内配線は主に100Vと弱めの電気が多いですが、これでも大けがや死につながる可能性はあります。

このように、慣れない電気工事には人命にかかわるような危険が降りかかることが多く、それゆえ無資格での電気工事は多くが禁止されています。

守らないと法律に反することとなり、罰金が科されることもあるのです。

電球や蛍光灯を変えたり、アンテナコンセントを交換したり、ぐらいの作業なら無資格でもできますが、自分でできる作業は少ないです。

必要であれば、自分で資格を取得することをオススメします。

資格がなくてもできる作業もある

電気配線に関わる作業であっても、無資格でおこなえることもあります。

その例が以下の3つです。

- 電球交換

- 照明器具の取り付けや交換

- コンセントプラグの交換

どれも電圧の低いものを扱う作業です。

そのため、電気工事のなかでも比較的安全な作業に分類されており、無資格でもおこなってよいとされています。

屋内配線の悩みは業者に相談する

電気工事士資格は取得までに数か月かかったり、講義を受けるには合計数万かかったり……など、時間や費用を要します。

すぐに目の前の悩みを解決したいのであれば電気工事業者に依頼しましょう。

屋内配線に関する疑問やトラブルなどは、無理に自分で解決しようとせず、業者に相談するのが安心です。

とはいえ、気になるのはやはり費用ではないでしょうか。

電気工事は作業や家屋の環境によって数万円単位で変動します。

状況や現場を確認しなければ具体例な料金が出せない業者も多いので、まずは一度見積りを取ってみましょう。

近隣の業者を選べばすぐに対応してもらえますし、出張費も節約できます。

相談の際は、その業者の対応エリアも確認しましょう。

「一度相談してみたい」とご検討中の方は、ぜひ電気工事110番の無料電話窓口をご活用ください!

お電話1本頂くだけで、全国各地に多数存在する提携業者からお近くでピッタリの業者をすぐにご紹介し、あなたの業者選びをサポートいたします!

提携業者は調査・見積りをおこない、料金に納得いただけてからの施工となります。

確認のない追加料金はありませんし、見積り後のキャンセルもOKなのでご安心ください。

電話窓口は24時間365日で受付対応中です。

電気工事関係でお困り・お悩みがある方は、ぜひお気軽にご相談ください!

屋内配線の仕組み

屋内配線とは、その名のとおり『建物の中の照明や電気器具などに電気を供給するための配線』のことを指します。

簡潔にいえば電気が通るルートを引いていく作業です。

そう聞くと難しそうですが、『電源から+線・-線を出して、電気機器と回路を作る』というのが基本となります。

例を挙げれば『電池の両端に豆電球の配線を当てると光る』という回路、この誰もが知っている仕組みをどんどん派生・展開させていくと、それが屋内配線になるのです。

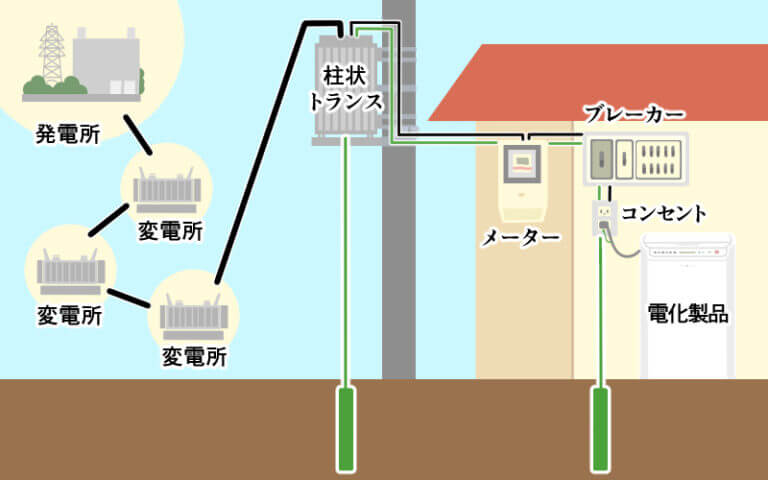

この電気のルートは図解すると以下のようになります。

大まかに文字で表すと、『電柱(柱上トランス)』→『引き込み線』→『電気メーター』→『分電盤(ブレーカー)』→『コンセント・各電気機器』の流れになります。

基本的な屋内配線では、主に『分電盤(ブレーカー)』以降を作業していきます。

分電盤の役割

分電盤とは、どの家庭にもある『ブレーカーが入った箱』です。

分電盤には、外から入ってきた電気を各部屋・電気機器に分配するという重要な役割があります。

この電気はこのコンセントに、この電気はこっちのコンセントに……のような形で線を引いていく作業も、屋内配線では多い作業です。

ブレーカーの役割

ブレーカーは別名『遮断機』ともいい、役割はその名のとおり電気を遮断することです。

これにより、電流が多く流れ過ぎてしまったり、漏電してしまったり……なんてトラブルを最低限の被害で抑えます。

ブレーカーは、分電盤の中を見ると計3種類あることがわかります。

これらの種類について知ることは屋内配線をするにおいても非常に大切ですので、それぞれ理解しておきましょう。

アンペアブレーカー

電力会社との契約によって決められた『契約電流』を超えた際に作動するブレーカーです。

主に分電盤の左端のあることが多く、サイズもやや大きめ。

紫や黄、緑などさまざまな色のものがあり、電力会社や定格電流数によって変わります。

アンペアブレーカーが落ちる原因は、家全体での電気の使いすぎであるケースが多いです。

一度に使う電気機器を減らしたり、契約アンペア数の見直しをしてみたり、といった対策を取ってみましょう。

漏電ブレーカー

漏電を感知して回路を遮断するブレーカーです。

分電盤の中央にあることが多く、黄や赤のテストボタンがあることが特徴的です。

漏電ブレーカーが落ちる原因である漏電は、電気の使いすぎとは違い、大きな危険を伴います。

放置していると電気代の上昇のみならず、最悪の場合感電を引き起こすこともあります。

漏電ブレーカーがよく落ちる場合は、すぐに電気工事業者に相談しましょう。

安全ブレーカー

分電盤内では主に右側、複数個ある小型のブレーカーです。

各部屋の回路(コンセントや機器)につながっており、回路ごとの許容電流を超えると遮断します。

カンタンにいえば、『部屋・機器ごとのアンペアブレーカー』ともいえるでしょう。

落ちる原因はアンペア同様、その場所での電気の使いすぎが主です。

一度電気機器などのコンセントを抜いたうえで、もう一度ブレーカーを上げてみましょう。

※ブレーカー関連で疑問・トラブルがある場合は、一度電気工事の業者に相談することをオススメします。

ブレーカーが落ちる原因や対処法の詳細はこちらの記事をご覧ください。

具体的な屋内配線工事の作業内容

屋内配線における作業内容は、カンタンにいえば『分電盤から電気の通り道を分岐させて、コンセント・スイッチ・照明を取り付ける』という作業が主です。

もう少し具体的にすると、以下のようになります。

- 配線計画・準備(照明やコンセントを取り付ける場所決め・配線図の作成・それに伴った材料の調達など)

- 引いてきた配線を壁や天井などにしっかり固定する

- ケーブルを適切な長さでむいたり、切ったり、電線同士をつないで分岐させたりする

- 照明器具やスイッチ・コンセントなどにケーブルを入れ、必要な場所に設置する

基本的にはこのような作業が中心です。

資格さえ持っていれば、これらの作業をDIYすることもできます。

以下では、そんな作業に必要なものや、注意点を解説していきます。

屋内配線工事に必要な材料・工具

屋内配線に必要なものはやりたい作業によって大きく変わりますが、よく使われるのは以下の材料・工具です。

- 電線・ケーブル

-

VVFケーブルなど、作業に応じた種類や太さ・長さ選びが大切

- ケーブル固定用の留め具

-

ステップルや結束バンド

- 差込コネクタや圧着スリーブ

-

電線の接続に使います

- ジョイントボックス

-

ケーブルの結線部分などを収めます

- 工具

-

ドライバーやペンチ、電工ナイフや圧着機など

購入前に、まずは自分のやりたい作業に対して、どれだけのものがいるのか正確に割り出します。

やみくもに工具や材料を購入・作業しても、かえってお金も手間もかかってしまいます。

スイッチを1個交換するぐらいの作業であれば、工具を含めても数千円で済みます。

しかし、スイッチやコンセントの数が多かったり、配線が多岐にわたったりするようなことがあると数十万円かかることもあります。

屋内配線工事の注意点

屋内配線では、ケーブルの長さ・種類はもちろん、つなぎ方や器具の設置方法などにも細かくルールが決められています。

これを守らなければ、思うように機器やコンセントが使えません。

このミスは最悪、事故につながってしまうおそれもあるのです。

配線作業は、知識はもちろん実際の作業経験も大切です。

まずは自信を持って取り掛かれるか、手間は惜しまないかなどを考えつつ、自分でやるべきか否かを考えてみましょう。

もし資格を持っている人でも、作業に自信がなければ現職の電気工事士に依頼したほうが安全です。

「ちょっと相談してみたいけどどこに依頼すればいいんだろう……」

そんなときは、電気工事110番の無料相談窓口をぜひご利用ください!

24時間365日受付対応中のコールセンターでは、日本全国の提携電気工事業者の中から、お住まいのエリアやご要望にすぐ対応できる業者をご紹介。

場合によっては、最短10分で調査・見積りにうかがうことも可能です!

作業前にはお見積りを提出し、これに納得していただけてからの作業となるのでご安心ください。

見積り後のキャンセルOKなので、まずは相談・調査・見積りだけ……なんてご相談ももちろん大丈夫です。

スイッチやコンセントなど、屋内配線についてお悩みの方は、どのようなことでもお気軽にご相談ください!

配線工事のお見積り

10秒で費用がわかる!

\電気工事110番はお見積りだけでもOK!/

次のページで実際にお見積りをご確認いただけます。