家の周りでイタチのような動物を見かけたら、「何の種類だろう」「何か被害がないだろうか」と不安になりますよね。

イタチは可愛らしい見た目ですが、家屋などに深刻な被害をもたらすおそれのある害獣です。

家に住み着かれてしまう前に、イタチの被害対策をする必要があります。

当記事では、イタチの種類や生態、被害を防ぐための対処法などについて紹介しています。

イタチに似ている他の動物との違いや見分け方についても説明していますので、最後まで読んでいただければ見かけた動物がイタチだったかどうか判別でき、被害が出る前に対策することができます。

イタチの種類と見分け方

「イタチ」はネコ目イタチ科イタチ属に含まれる哺乳類の総称です。

まずは、日本に生息するイタチの種類を説明します。

なかでも生息地が広いおもな2種類については、詳しい特徴と見分け方も紹介します。

日本に生息するイタチの種類

日本に生息するイタチは、ニホンイタチ、シベリアイタチ(チョウセンイタチ)、イイズナ、オコジョの4種類です。

なお、チョウセンイタチは令和3年度より「シベリアイタチ」に和名が変更されました。

参考:環境省|鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則の一部を改正する省令案(最終閲覧日:2023年10月27日)

イタチの種類とおもな生息地は以下のとおりです。

| イタチの種類 | おもな生息地 |

|---|---|

| ニホンイタチ | 北海道・本州・四国 ・九州・南西諸島 |

| シベリアイタチ (チョウセンイタチ) | 本州西部・四国・ 九州・対馬 |

| イイズナ | 北海道・青森・ 岩手・秋田 |

| オコジョ | 北海道・ 本州の中部地方以北 |

イイズナとオコジョは北海道や東北地方といった寒い地域にしか生息しておらず、本州に生息するおもなイタチはニホンイタチとシベリアイタチ(チョウセンイタチ)の2種類です。

ニホンイタチとシベリアイタチについて、特徴や見分け方を紹介します。

ニホンイタチとシベリアイタチ(チョウセンイタチ)の特徴・見分け方

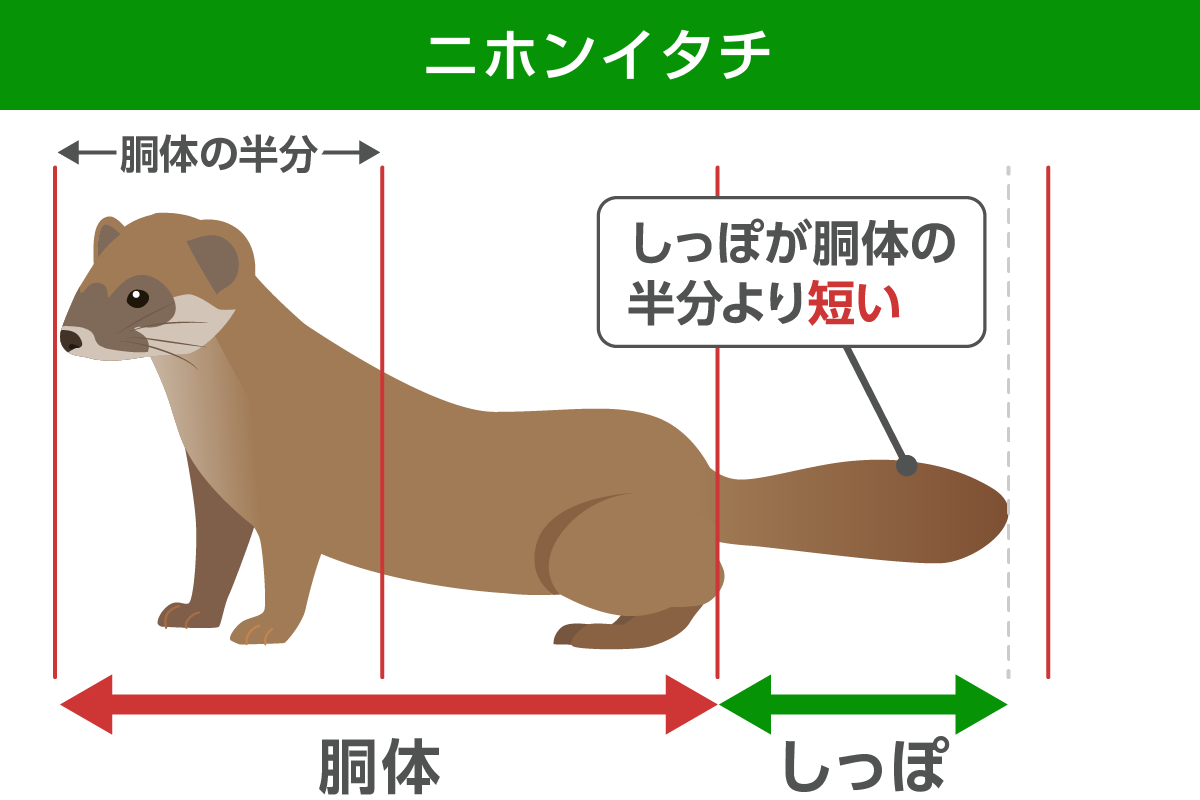

ニホンイタチ

| 項目 | 特徴 |

|---|---|

| 体の色 | 夏季: 茶褐色~赤褐色 冬季:山吹色 |

| 顔の特徴 | 額から鼻先まで濃褐色の斑紋がある |

| 体長 | オス:27~37cm メス:16~25cm |

| 体重 | オス:290~650g メス:115~175g |

| 尻尾の長さ | オス:12~16cm メス:7~9cm |

参考:環境省|チョウセンイタチ及びコウノトリの見分け方(最終閲覧日:2023年10月27日)

ニホンイタチは、古くから日本に生息している在来種のイタチです。

しかし現在はシベリアイタチに住処を奪われて生息数が減り、絶滅危惧種に指定されています。

数が少なく、生息環境も野山などのため、人前にあらわれることはあまりありません。

シベリアイタチと比べて体が小さく尻尾が短いのが特徴です。

夏季であれば体の色でもシベリアイタチと見分けられますが、冬季になると同じような山吹色に変わるため、体の色では判別が難しくなります。

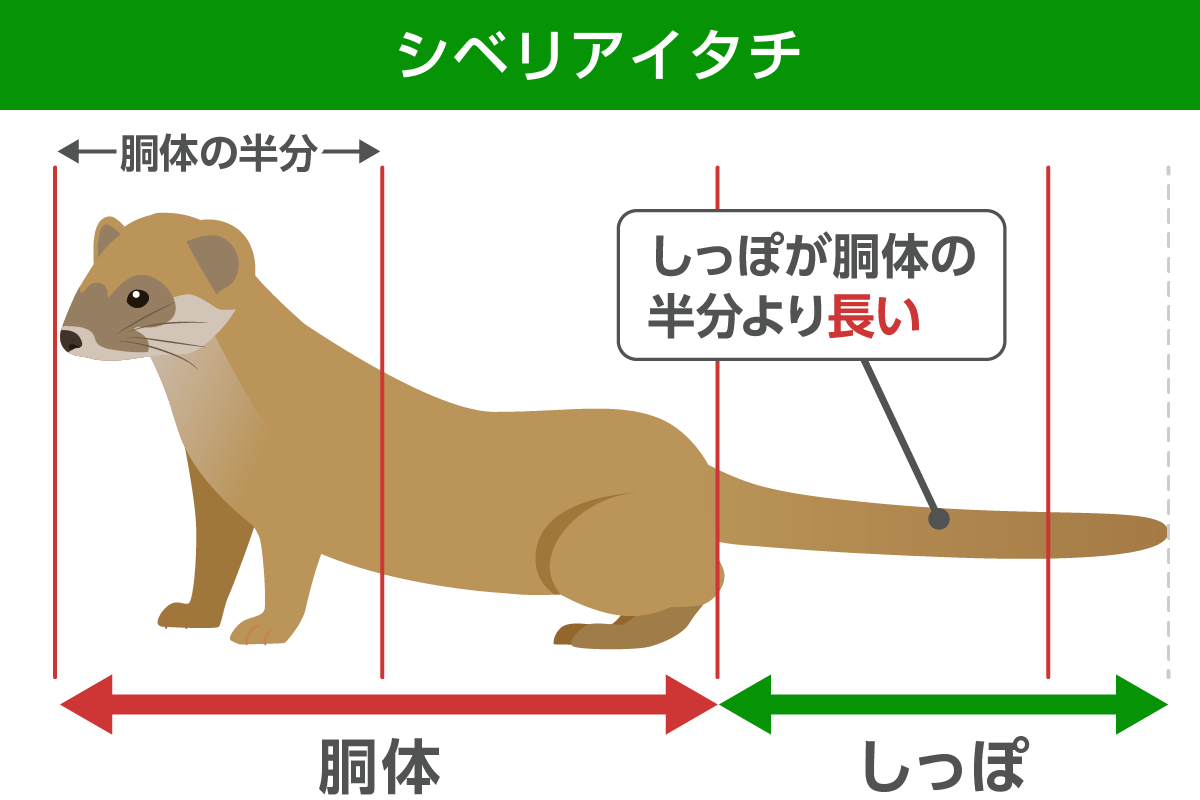

シベリアイタチ(チョウセンイタチ)

| 項目 | 特徴 |

|---|---|

| 体の色 | やや褐色がかった山吹色 |

| 顔の特徴 | 鼻・口・喉が白い |

| 体長 | オス:28~39cm メス:25~31cm |

| 体重 | オス:650~820g メス:360~430g |

| 尻尾の長さ | オス:16~21cm メス:13~16cm |

参考:環境省|チョウセンイタチ及びコウノトリの見分け方(最終閲覧日:2023年10月27日)

シベリアイタチはチョウセンイタチやタイリクイタチの別名をもつ、外来種のイタチです。

元々は毛皮を取るため、あるいはネズミを駆除する目的で海外から日本に持ち込まれましたが、繁殖力が強く在来種であるニホンイタチを追いやって生息数を増やしています。

ニホンイタチと比べて体が大きく、尻尾が長いのが特徴です。

数が多く住宅街にも適応して住み着くため、害獣被害をもたらすのはほとんどがシベリアイタチだとされています。

ここまで、イタチの種類と見分け方について説明しました。

次の章では、イタチの生態について紹介します。

イタチの生態

イタチは冬眠をせず1年中活動し、基本的に夜行性ですが昼に活動することもあります。

おもな生息地は平野部の草地や川沿いなどの水辺ですが、低地の田畑や人家の周辺、山岳地帯にも生息します。

1つの場所にフンをする、ためフンという習性があります。

イタチの食性

イタチは肉食寄りの雑食性で、おもにネズミ、カエル、トカゲなどを捕食します。

代謝がよく、1日に体重の約40%の重さのエサを食べます。

イタチの食性について、詳しくはこちらの記事をご覧ください。

イタチの性格

イタチは可愛らしい見た目に反して気性が荒く、自分の体より大きな獲物を襲って捕食することもあります。

縄張りに入ったものに対しても、噛みついたりひっかいたりして攻撃します。

鋭い牙や爪を持っているため、不用意に近づかないようにしましょう。

イタチの生態について、詳しくはこちらの記事をご覧ください。

※1 対応エリア・加盟店・現場状況等により記載内容の通りには対応できない場合がございます。※2 手数料がかかる場合がございます。一部加盟店・エリアによりカードが使えない場合がございます。

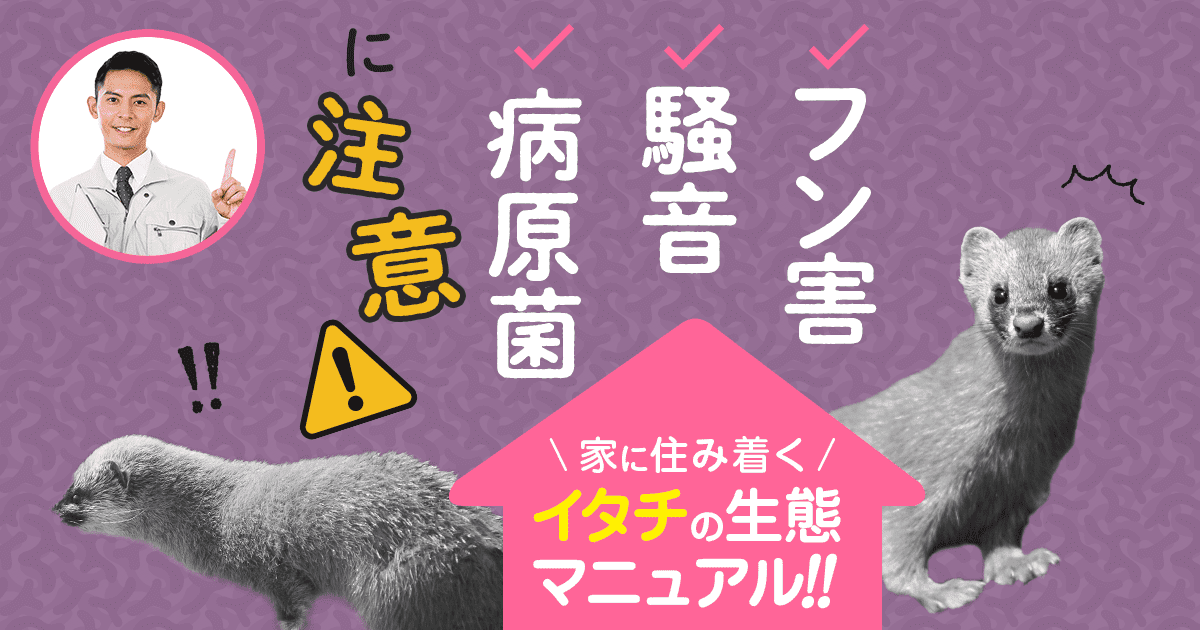

イタチと他の動物との違い

イタチを見かけたと思ったら、じつはイタチに似た他の動物だったという場合があります。

特にイタチとシルエットが似ていて見間違えやすいのは、テンとハクビシンです。

動物によって対処法も変わってくるため、それぞれの特徴を確認しておきましょう。

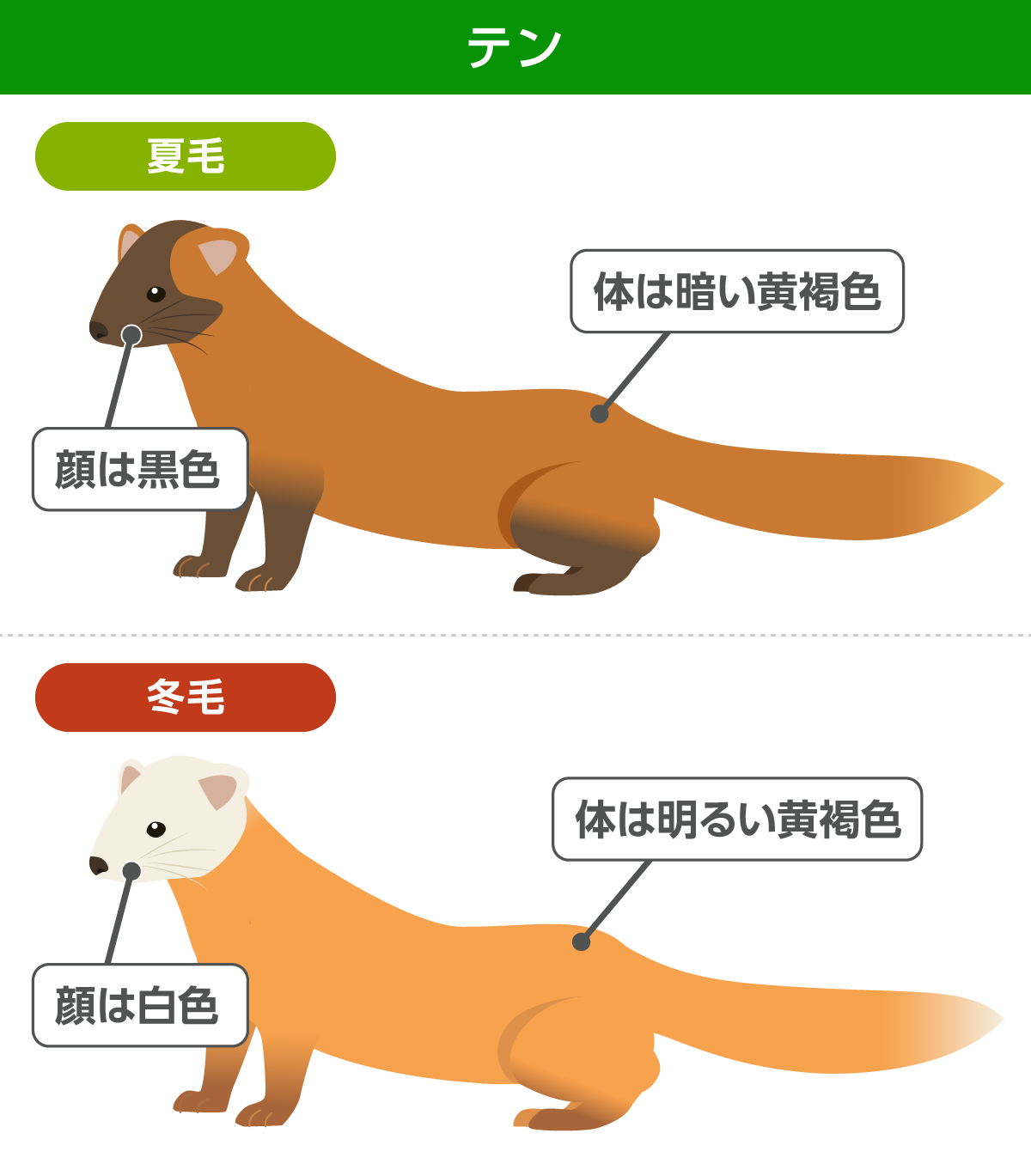

テン

| 項目 | 特徴 |

|---|---|

| 体の色 | 夏季:暗い黄褐色 冬季:明るい黄褐色 |

| 顔の特徴 | 夏季:黒色 冬季:白色 |

| 体長(頭胴長) | 40~45cm |

| 体重 | 1.1~1.5kg |

| 尻尾の長さ | 19cm |

参考:環境省|狩猟鳥獣の見分け方~誤認捕獲の防止のために~(最終閲覧日:2023年10月27日)

テンもイタチと同じく、ネコ目イタチ科に分類されている動物です。

日本国内でいう「テン」とは日本固有種のホンドテンを指していることが多く、本州、四国、九州に生息します。

対馬に生息している個体は、テンの亜種でツシマテンと呼ばれています。

低山地から高山域で生息しており、夜行性です。

木に登ったり泳いだりすることが得意で、樹上で生活する場合もあります。

夏と冬で体毛の色が変化するのが特徴で、イタチに比べて体は大きいです。

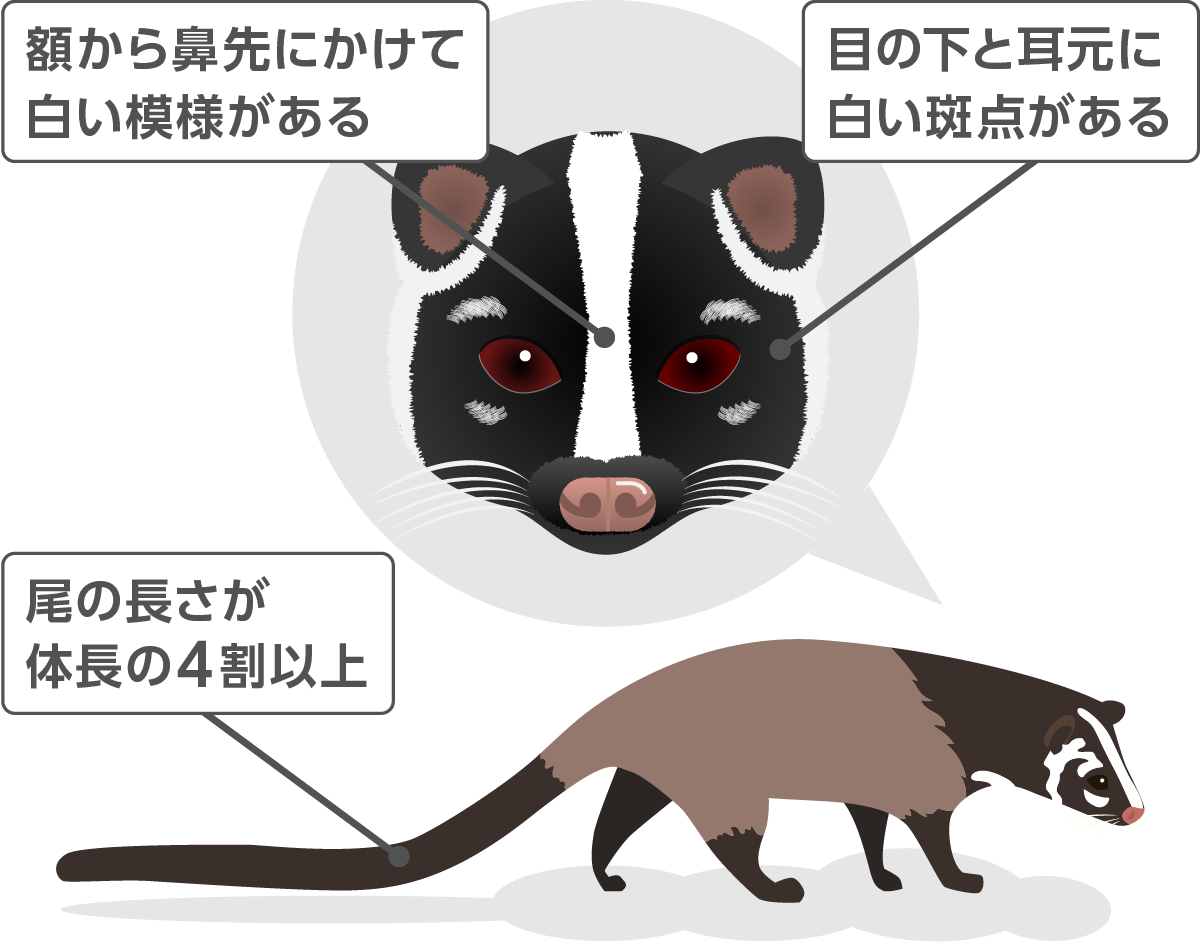

ハクビシン

| 項目 | 特徴 |

|---|---|

| 体の色 | 体は灰褐色、四肢は黒色 |

| 顔の特徴 | 額から鼻先まで白い模様 |

| 体長(頭胴長) | 45~60cm |

| 体重 | 3~4kg |

| 尻尾の長さ | 35~50cm |

参考:農林水産省|ハクビシンの基礎知識(最終閲覧日:2023年10月27日)

ハクビシンは、ネコ目ジャコウネコ科に属する動物です。

外来種であり、日本ではおもに東日本や中部、四国に生息しています。

ハクビシンの名前のとおり、額から鼻にかけて通る白い線が特徴です。

家屋の屋根裏、倉庫などに住みつくことがあり、農作物にも被害を与えます。

体はイタチより大きく、猫のような体つきをしています。

イタチと他の動物の見分け方

イタチと、イタチに似た他の動物を見分けるには、以下のような違いを比較する方法があります。

- 体の大きさの違い

- 毛の色の違い

- 鳴き声の違い

- フンの違い

個体差はありますが参考にしてみてください。

それぞれの違いについて詳しく説明していきます。

体の大きさの違い

体の大きさの違いは、以下のようになります。

| 種類 | 体の大きさ |

|---|---|

| イタチ | 16~39cm |

| テン | 40~45cm |

| ハクビシン | 45~60cm |

テンとハクビシンはイタチよりも大きいことがわかります。

「イタチにしてはちょっと大きい?」と感じたときは、テンやハクビシンの可能性が高いです。

毛の色の違い

毛の色の違いでも見分けられる可能性があります。

それぞれの毛の色は以下のとおりです。

| 種類 | 毛の色 |

|---|---|

| イタチ | 茶褐色~赤褐色、 山吹色 |

| テン | 夏季:体は暗い黄褐色、顔は黒色 冬季:体は明るい黄褐色、顔は白色 |

| ハクビシン | 体は灰褐色、四肢は黒色 額から鼻先まで白い模様 |

ハクビシンは顔に特徴的な白い線が入っているため、他の2種と見分けやすいです。

個体差や季節による色の変化はありますが、毛の色の違いも動物の判別に役立ちます。

鳴き声の違い

動物の種類によって、鳴き声も変わってきます。

| 種類 | 鳴き声 |

|---|---|

| イタチ | 「キーキー」 「ククク」 |

| テン | 「ギャオーギャー」 |

| ハクビシン | 「キッキッ」 |

文字にするとまったく違うように感じますが、実際に聞いてみると聞き分けるのが難しいかもしれません。

フンの違い

フンも動物によってそれぞれ特徴があり、何の動物なのか判別できる場合があります。

| 種類 | フンの特徴 |

|---|---|

| イタチ | 太さ0.6cm・ 長さ3~5cm・くさい |

| テン | 太さ1cm・ 長さ5~8cm |

| ハクビシン | 丸みのある棒状、 5~10cm 野菜などの種が混ざっている |

ポイントは形・大きさ・臭いの3つです。

フンを見つけたときは観察してみましょう。

フンには素手で触れないよう注意してください。

野生動物のフンには病原体や寄生虫が含まれている可能性があります。

イタチ、テン、ハクビシンの違い・見分け方について、詳しくはこちらの記事をご覧ください。

ここまでは、イタチや他の動物の特徴、見分け方について紹介しました。

次の章では、イタチによってどのような被害があるかを説明していきます。

※1 対応エリア・加盟店・現場状況等により記載内容の通りには対応できない場合がございます。※2 手数料がかかる場合がございます。一部加盟店・エリアによりカードが使えない場合がございます。

イタチによる被害

イタチによる被害には、以下のようなものがあります。

健康だけでなく経済的にも被害を受けるおそれがあるのでご注意ください。

- 農作物や家畜への被害

- 夜間の騒音被害

- フンによる悪臭、建物への被害

- 感染症を媒介する危険性

農作物や家畜への被害

イタチは雑食性で、ネズミやカエルなどの野生動物だけでなく、人の手で育てられている野菜や果物も食べられてしまいます。

また、イタチは自分の体格よりも大きな動物でも獲物とするため、外で飼っているニワトリやウサギが襲われる被害が出ています。

夜間の騒音被害

イタチは基本的に夜行性のため、夜中に走り回る騒音に悩まされることがあります。

イタチの運動能力は高く、垂直な壁でも登ってしまうほど高所への移動が得意で、屋根裏にも住み着きます。

昼間は休息し、日没後に活発になって深夜でも大きな音を立てて安眠を妨害します。

フンによる悪臭・建物への被害

イタチには、同じ場所にフンをするためフンという習性があります。

肉食を好むイタチのフンは強い悪臭を放つうえに、同じ場所にどんどん溜まっていくため建物が傷み、放置していると木材が腐って天井が落ちてしまうこともあります。

感染症を媒介する危険性

野生動物であるイタチにはダニやノミなどの害虫がついている場合が多いです。

害虫がアレルギーの原因になる他、さまざまな感染症を媒介する可能性があります。

フンなどによる汚染や、人やペットが引っ掻かれたり噛まれたりすることによる感染にも十分な注意が必要です。

- サルモネラ症

- 重症急性呼吸器症候群(SARS)

- レプトスピラ症

参考:厚生労働省|動物由来感染症ハンドブック2018(最終閲覧日:2023年10月27日)

イタチの被害について、詳しくはこちらの記事をご覧ください。

イタチの被害対策

イタチの被害を防ぐには、どのような対策が有効なのかを紹介します。

家の近くでイタチを見つけた際は、侵入されないように早めに対策しておきましょう。

イタチの侵入口を塞ぐ

イタチは、わずか3cm程度の隙間や穴でも潜り抜けて家の中に侵入してきます。

侵入口になりそうな家の隙間や穴を確認し、パテや目の細かい金属製のネットなどで塞ぎましょう。

エサになるものを取り除く

家にネズミがいると、ネズミをエサにするイタチも寄ってきてしまいます。

また、イタチのエサになりそうな生ゴミなどは放置せずしっかり管理しましょう。

忌避剤などでイタチを寄せつけない

イタチはホームセンターや薬局で買える木酢液や竹酢液、漂白剤といった匂いを嫌います。

布や紙に染み込ませてイタチの通り道などに置くことで、忌避効果が期待できます。

その他、市販されている害虫用のくん煙剤や、イタチを含む害獣対策の商品がイタチの被害対策に利用できます。

市販されている害獣対策商品の例を紹介します。

| 容量 | 300mL |

| 効果 | 約3ヵ月 |

| 特徴 | 害獣が嫌がる13種類の植物成分を配合したゲルタイプの忌避剤 天然植物エキスを使用 |

イタチの捕獲には許可が原則必要

イタチは、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(鳥獣保護管理法)で守られており、無許可での捕獲や殺傷が原則禁止されています。

例外としてイタチの捕獲ができるのは、都道府県知事の許可が得られた場合など、一定の場合に限られます。

野生の鳥獣によって被害があり、各種の被害防止対策では十分でないと認められた場合、被害の防止や軽減のために有害鳥獣の捕獲を申請できる。

捕獲は原則として狩猟免許所持者によっておこなわれる。

参考:農林水産省|鳥獣被害対策関連法令(最終閲覧日:2023年10月27日)

資格や許可が必要なため、自力でイタチを捕獲するのはハードルが高くなります。

また、ニホンイタチのメスは狩猟鳥獣から除外されているため、捕獲などが許可されていません。

許可を取らずにできるのは、忌避剤などを使ってイタチを追い払うことです。

イタチを追い払えず、捕獲・駆除をしたいという場合はプロの業者に依頼をおすすめします。

可愛らしい外見のイタチをペットにしたいと思う方もいるかもしれません。

しかし、野生のイタチは捕獲に許可がいるうえに見た目に反して凶暴でペットには向かないため、一般人が飼育するのは困難です。

イタチを飼いたい方は、イタチの仲間でありペットとして改良されたフェレットを飼うのをおすすめします。

まとめ

イタチの種類や生態、似ている他の動物との違いや見分け方などについて紹介しました。

イタチは見た目こそ可愛らしいですが性格は凶暴で、家に住み着かれれば深刻な被害になりかねません。

もしお庭でイタチのような動物を見かけたら、侵入口になりそうな家の隙間を塞いでおくなどして、被害が出る前に対処しましょう。

「自力での対処が難しい」「イタチが屋根裏に住み着いてしまって追い出せない」といった場合は、技術と経験のあるプロの害獣駆除業者に依頼しましょう。

害獣駆除業者選びでお困りの際は、害獣駆除110番までお気軽にご相談ください。

24時間365日、いつでも無料でご相談を受け付けています。

全国の加盟店のなかから、お客様のご希望に沿った最適な業者を厳選してご紹介いたします。