「自分で剪定したいけどやり方がわからない」「そもそも剪定とはどういう意味?」とお困りではありませんか?

結論から言うと、剪定(せんてい)とは不要な枝を除去して樹形を整えることです。

ただし、剪定の経験がなければ不要な枝も理想の樹形もわかりません。

そこでこの記事では、剪定が初めての方にもわかりやすく、剪定の意味や目的、剪定方法の基礎知識もご紹介します。

- 剪定の意味

- 剪定に適した時期

- 剪定すべき枝の種類

- 剪定に必要な道具

- 具体的な剪定のやり方

剪定はやり方次第で樹木を元気にしたり、逆に枯れさせたりします。

初めての方も剪定にチャレンジできるようにお伝えするので、ぜひ最後までお読みください。

剪定とは木の形を整える作業

剪定とは、不要な枝葉などを切り落とし、木の形を整える作業を指します。

もとは枝を切る作業のことでしたが、近頃は花や茎などの間引きも含めます。

剪定の目的は、樹木の美と健康を保つことです。

見栄えをよくするだけでなく、木をよりよい状態で成長させるために不要な部分を切り落とします。

木を切る作業を指す言葉には伐採(ばっさい)もあり、伐採とは木を切り倒すことをいいます。

剪定と伐採の違いは、木を切る目的です。

伐採は、木材の生産や不要な樹木の撤去を目的として木を切ります。

剪定のメリット

樹木の剪定にはさまざまなメリットがあります。

おもなメリットは次の5つです。

- 樹形の乱れを防ぐ

- 木が大きくなりすぎるのを防ぐ

- 事故や近隣トラブルを防ぐ

- 花や実のつきが悪くなるのを防ぐ

- 枯れや病害虫の発生を防ぐ

樹形の乱れを防ぐ

伸びすぎた枝を切ることで全体の形(樹形)を整えられます。

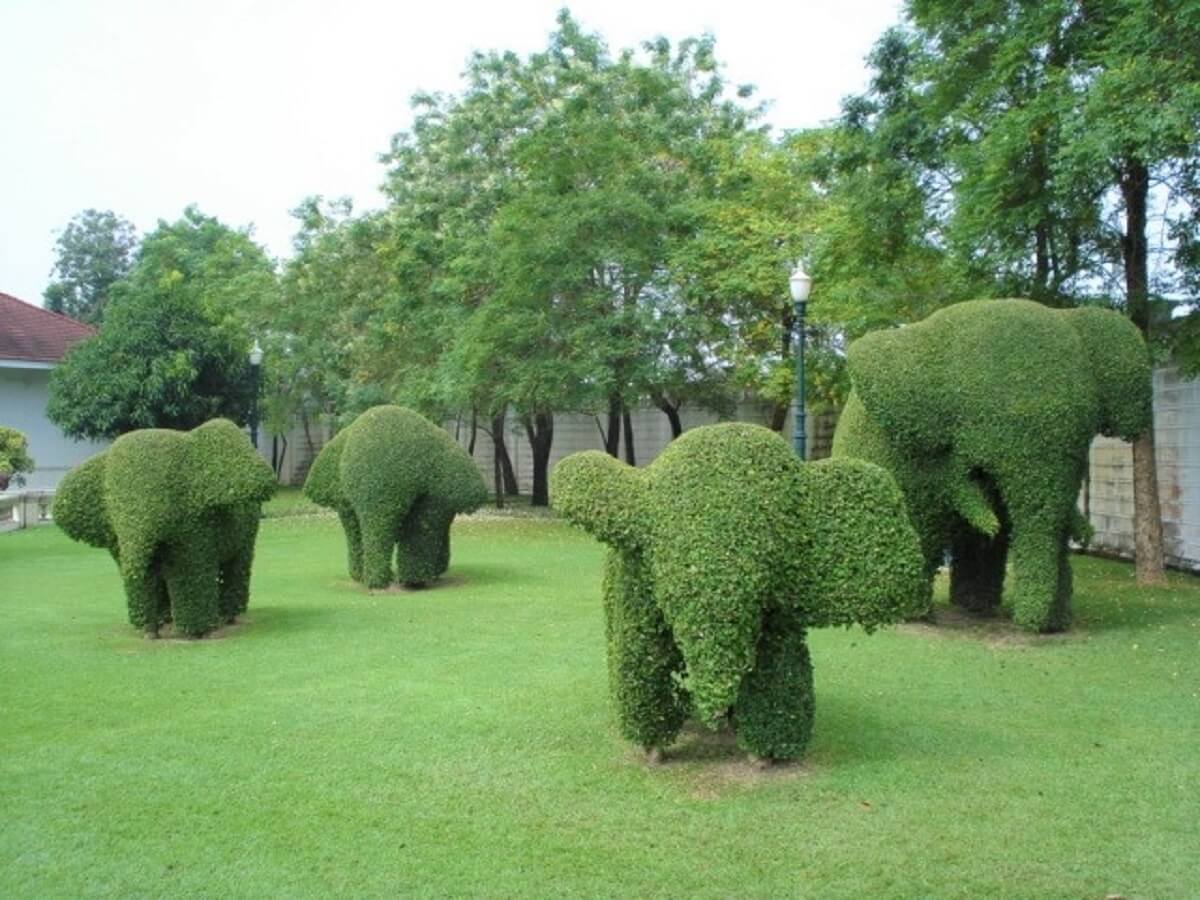

樹形は剪定の方法によって大きく2つの種類に分かれ、枝の切り方が大きく異なります。

- 自然樹形

-

木本来の自然な形を保った樹形

- 人工樹形

-

幾何学的な樹形・生垣・盆栽・果樹の仕立てなど

自然樹形にしたいときは、いらない枝葉を必要最低限間引きます。

木の形が不自然にならないよう配慮しながら、必要な枝と不要な枝を見極めるのが大切です。

一方、人工樹形を作るときは元の樹形をふまえず、剪定者のイメージどおりの樹形を思い描きながら枝を切ります。

枝を1本ずつ切るのではなく、何本も同時に刈り込むことが多いです。

利用目的にあった樹形に仕立てる盆栽や果樹の剪定も人工樹形です。

自然樹形と人工樹形(ゾウ)の庭木

木が大きくなりすぎるのを防ぐ

木が植えてある場所の広さに合わせて枝を切ると、木の大きさを適度に調整できます。

大きな木があると庭が暗くなったり落ち葉が増えたりして悩みが増えるため、剪定をして木の大きさを調整することは大事です。

また、好き勝手に伸びてしまった木は剪定が難しくなります。

適切な時期と頻度を守って剪定しておきましょう。

事故や近隣トラブルを防ぐ

木の剪定は、事故や近隣トラブルを予防するメリットもあります。

前述のように高さや幅を調整するための剪定をしておけば、敷地外へはみ出して近隣住民の生活の邪魔になったり、電線に枝がかかったりするのを防げるからです。

また剪定で弱い枝(支障木)を除去しておくと、枯れ枝の落下を予防できます。

自分だけでなく他人を守るためにも剪定は必要なのです。

花や実のつきが悪くなるのを防ぐ

正しく剪定をすると、木に花や実がつきやすくなります。

余分な枝をカットして適切な大きさにした方が、新しい花や実をつけるための養分が十分行きわたるからです。

不必要に大きい状態の木では、木が吸い上げた養分が余分に消費されてしまい、花や実をつけるために必要な養分が不十分になります。

枯れや病害虫の発生を防ぐ

剪定をすると、病気にかかったり枯れたりするのを予防できます。

不要な枝や葉っぱを取り除くと、養分が木全体に行きわたります。

また、枝を間引いて密を解消すると、木の内側まで日当たりや風通しがよくなります。

すると木全体の持つ免疫力が高まり、病気や害虫に負けにくい健康な状態になるのです。

木の寿命を延ばす意味でも剪定は大切です。

剪定時期は剪定の強さで異なる

剪定は年に2回おこないますが、時期によって剪定方法は異なります。

剪定は夏前に軽い剪定を1回、冬にしっかり剪定を1回おこなうのが基本です。

- 大規模な剪定:冬におこなう

- 軽い剪定:夏前におこなう

剪定を適切な時期に適切な方法でおこなうことで、木を健康に美しく保てます。

具体的な剪定時期や方法を確認しましょう。

強剪定は冬から春におこなう

強剪定とはいらない枝や葉っぱを大胆に除去する剪定のことで「基本剪定」とも呼ばれます。

冬におこなうことが多いので「冬季剪定」と呼ばれることもあります。

強剪定は大がかりな剪定のため、木にとって大きな負担です。

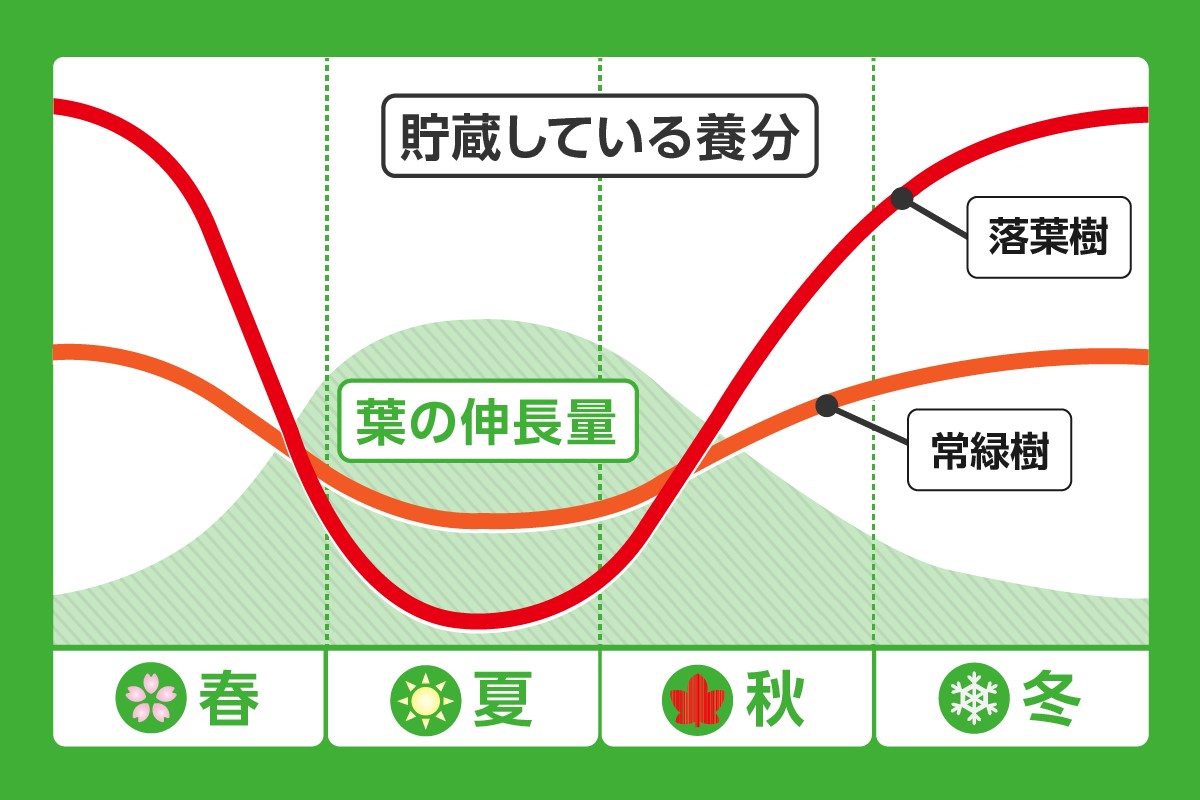

木の活動がゆっくりになり、養分をたくさん蓄えている「休眠期(冬~春)」にかけておこなう必要があり、時期を間違えると木が枯れてしまうこともあります。

木への負担をよく考慮したうえで、正しい季節におこないましょう。

弱剪定は夏から秋におこなう

弱剪定とは木の形を整えたり、風通し・日当たりを確保したりするためにおこなわれる軽度の剪定です。

不要な枝や葉っぱを間引くのがおもな作業で、木の健康を必要最低限に保つのが目的なので、大胆に枝を切ったりはしません。

木の中に蓄えられている養分が少ない夏から秋にかけておこなうことが多いため、「夏剪定」とも呼ばれます。

真夏の剪定は避けるのがよい

どの種類の樹木でも、真夏の剪定はストレスやダメージを与えるので避けてください。

真夏にはたくさんの枝葉をつけるために木は多くの養分を使い、養分の貯えにも余裕がない状態です。

そのため真夏に枝を切ると、ダメージを修復する養分が足りずに弱ってしまいます。

また、高温多湿の状況では病気感染のリスクもあるため、真夏の剪定はおすすめしません。

こちらの画像に、1年の間に木が貯蔵している養分と葉の伸長量をまとめたので参考にしてみてください。

木の種類ごとの剪定時期

剪定に最適な時期は木の種類ごとに異なります。

剪定の時期を間違えると、木を健康に保つどころか弱らせてしまうこともあります。

木の種類別に、最適な剪定時期を確認しておきましょう。

- 落葉樹

-

- 特徴

-

年に一度、秋にすべての葉を落とす

- 剪定時期

-

11~翌年2月

- 樹木の例

-

ハナミズキ、ハクモクレン、ヤマボウシ、アオダモ

- 針葉樹

-

- 特徴

-

葉が細く細かい。成長が早い。ほとんどが常緑樹で年中緑の葉がある

- 剪定時期

-

基本剪定:3~5月頃、軽剪定:9~11月の秋頃

- 樹木の例

-

松、杉、もみの木、コニファー、カイヅカイブキ

- 常緑樹

-

- 特徴

-

古い葉は季節問わず徐々に落葉。花や実をつけるものが多い

- 剪定時期

-

基本剪定:4~6月頃、軽剪定:9~10月頃

- 樹木の例

-

金木犀、オリーブ、アオキ、ソヨゴ、シラカシ

詳しい剪定時期はこちらの記事の早見表をご覧ください。

花が咲く植物の場合、花が咲き終わったあとに剪定をします。

花が咲く前に剪定をすると、花芽まで切り取ってしまうことになり、開花する花の数が少なくなってしまうからです。

植物は剪定の時期を間違えると弱ってしまい、花や実がきちんとつかなくなることもあるのでご注意ください。

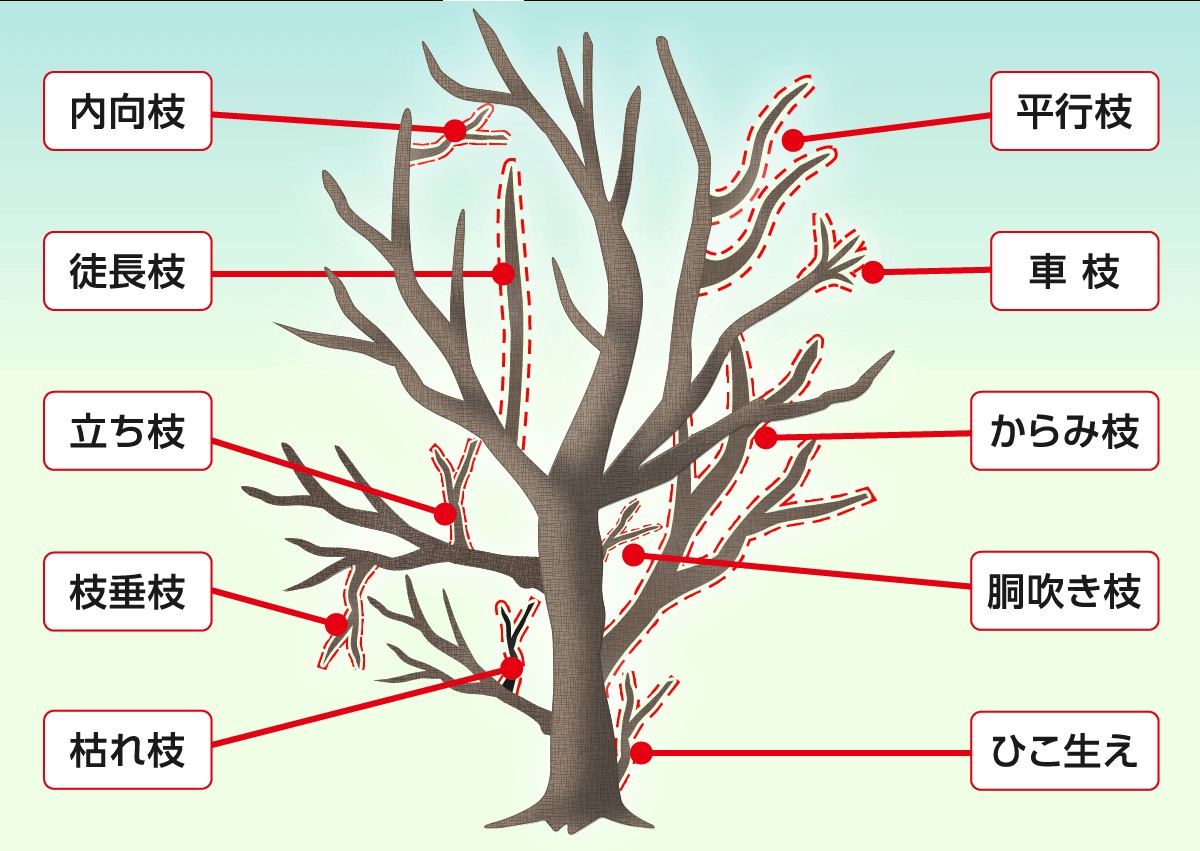

剪定で切るべき不要な枝【図解】

切るべき枝・切ってはいけない枝を見分けられるようにならないと、自分で剪定するのは不安になってしまいますよね。

「きれいに外側にむかって生えている枝」を残すように剪定するのが基本ですが、詳しく見ると、切るべき不要な枝にはたくさんの種類があります。

下の図では不要な枝(忌み枝)をまとめたので、剪定の際は参考にしてください。

不要な枝を切ることで樹形が整います。

| 不要枝の種類 | 特徴 |

|---|---|

| 内向枝(逆さ枝) | 木の内側に向かって伸びる枝 |

| 徒長枝(とちょうし) | 周囲より勢いよく伸びる枝 |

| 立ち枝 | 真上に伸びる枝 |

| 枝垂枝(下がり枝) | 下に垂れて伸びる枝 |

| 枯れ枝 | 枯れてしまっている枝 |

| 平行枝 | 同じ方向に並んで伸びる枝 |

| 車枝 | 1箇所から3本以上出る枝 |

| からみ枝 | 他の枝に絡みつく枝 |

| 胴吹き枝 | 幹から直接生える枝 |

| ひこ生え | 木の根元から勢いよく生える枝 |

これらの枝を専用のハサミやノコギリなどを使って剪定していきます。

ただし、すべての忌み枝を切り落とす必要はなく、必要な枝はあえて残す選択肢もあります。

忌み枝の特徴や剪定方法の詳細はこちらの忌み枝の解説記事をご覧ください。

次の章からは、剪定に必要な道具をご紹介していきます。

剪定を始める前に専用の道具を用意しておきましょう。

最低限必要な剪定道具4つ

剪定に最低限必要な道具はハサミです。

ただし一口にハサミと言ってもいくつか種類があり、使い道も使い方も異なります。

ここでは具体的な商品とともに各種ハサミをご紹介していきます。

植木バサミ

植木バサミは細い枝を剪定するためのハサミです。

切れる太さは1cm程度までです。

切り口がきれいになるので、剪定の仕上げや樹幹内部の剪定に役立ちます。

- 握りの輪に親指を通し、もう一方に中指から小指まで通し、人差し指を輪の外側に添えると安定します。

- 細い枝は刃の先端で、太い枝は根元で切ります。

剪定バサミ

剪定バサミは、植木バサミよりも太い枝を剪定できるハサミです。

切れる太さの目安は2cm程度までです。

植木バサミ以上に剪定で使用する場面が多いので、自分で剪定するなら必須の道具です。

植木バサミや通常のハサミとは構造が異なるので、使い方のポイントを確認しておきましょう。

- 刃の幅が細い「受け刃」(親指側)は動かさず、刃の幅が太い「切り刃」(小指側)を握って切ります。

- 反対側の手で枝を押さえ、刃先のほうへ枝を押すように切ると簡単に切れます。

植木バサミも剪定バサミもサイズや感触が大事です。

可能ならホームセンターなどで実物を手に取り、自分の手になじむか確認しましょう。

剪定ノコギリ

剪定ノコギリは、剪定バサミでは切れない太い枝を剪定する道具です。

時間はかかりますが、幹を切ること(伐採)も可能です。

木工用の両刃のノコギリではなく、剪定用の片刃のノコギリを選びましょう。

- 人差し指を柄の背に添えると刃が左右にぶれにくくなります。

- 引くときに切れるので、引きながら力を入れます。

刈り込みバサミ

刈り込みバサミとは枝を1本1本切るのではなく、まとめて広い面を刈り込むハサミです。

そのため玉散らしや生垣などの人工樹形を整える剪定に向いています。

- 刃の重さを感じにくい、柄の中央あたりを持ちます。

- 刃には角度が付いており、通常は刃の先が頭側に反るように持ちます。

- 利き手の反対側は固定し、利き手のみ動かすと面がきれいにそろいます。

初めて剪定道具を揃える方は、剪定道具一覧の解説記事も参考にしてください。

代表的な剪定の種類とやり方

剪定時期も道具の準備もOKなら剪定が可能です。

ただし一口に剪定といっても、じつはさまざまな種類があります。

ここでは代表的な3つの剪定をご紹介します。

- 切り戻し剪定:樹形を整える

- 透かし剪定:枝を間引いて密度を整える

- 刈り込み:人工的な樹形に整える

切り戻し剪定

切り戻し剪定は枝を切ることで木の見た目を整えるためにおこなわれます。

切り方は、枝の半分~3分の1くらいの位置で枝を切ります。

たくさんの部位で切り戻しをしすぎると木の形がくずれてしまうため注意しましょう。

枝を切った場所のそばから新しい枝が次々生えてきてしまいます。

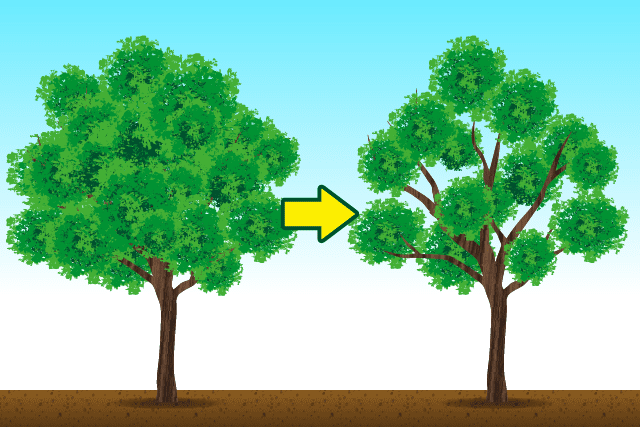

透かし剪定

透かし剪定は木を健康に保つためにおこなわれる剪定です。

いらない枝を間引くことで、木の枝の密度を最適に保ちます。

- 太い枝・長い枝を根元から切る

- 枝についている葉の数がだいたい等しくなるように葉っぱの密度を調整する

- 枝の先のほうにある短い枝や葉っぱを切り取り、枝の先の形を整える

間引きをしすぎると木に大きな負荷がかかるので、間引く程度に気をつけましょう。

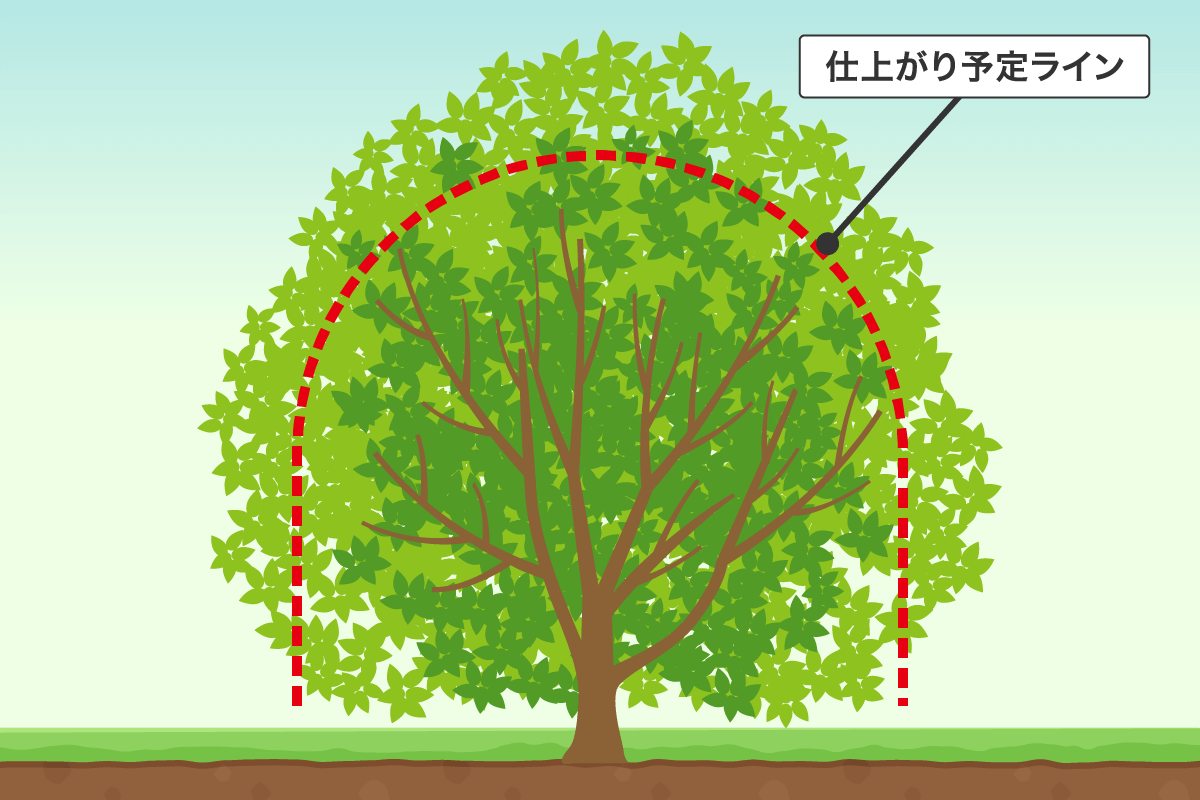

刈り込み(刈り上げ)

生垣・トピアリーなど、木の本来の形とは違う人工的な樹形にするときにおこなう剪定方法です。

最初にどのような形にしたいのかを具体的にイメージして、それに合わせて剪定をします。

枝の不要な部分を剪定バサミで少しずつ切り落とし、形を整えるのがポイントです。

枝は葉よりも少し奥まったところでカットするときれいに仕上がります。

剪定を成功に導く3つのコツ

剪定の時期や道具の使い方だけでなく、枝の切り方にもいくつかのコツがあります。

初心者でも実践しやすい3つのコツを見てみましょう。

- 上から順に切る

- 枝の付け根から切る

- 外芽を残して切る

上から順に切る

上から切ることで、樹形の微調整をしながら剪定をおこないやすくなります。

樹形は上にいくにつれて細くなっていきます。

木の下のほうから切ると、はじめに切った枝を基準として、上にいくにつれさらに短く切る必要があります。

最初の枝を切りすぎると、枝を切りすぎるか樹形が不格好になるかの二択しかなくなってしまうのです。

また、上から順に切ることで剪定ゴミの掃除が一度で済みます。

お部屋のお掃除をする際、上から順にお掃除したほうが効率がいいのと同じイメージです。

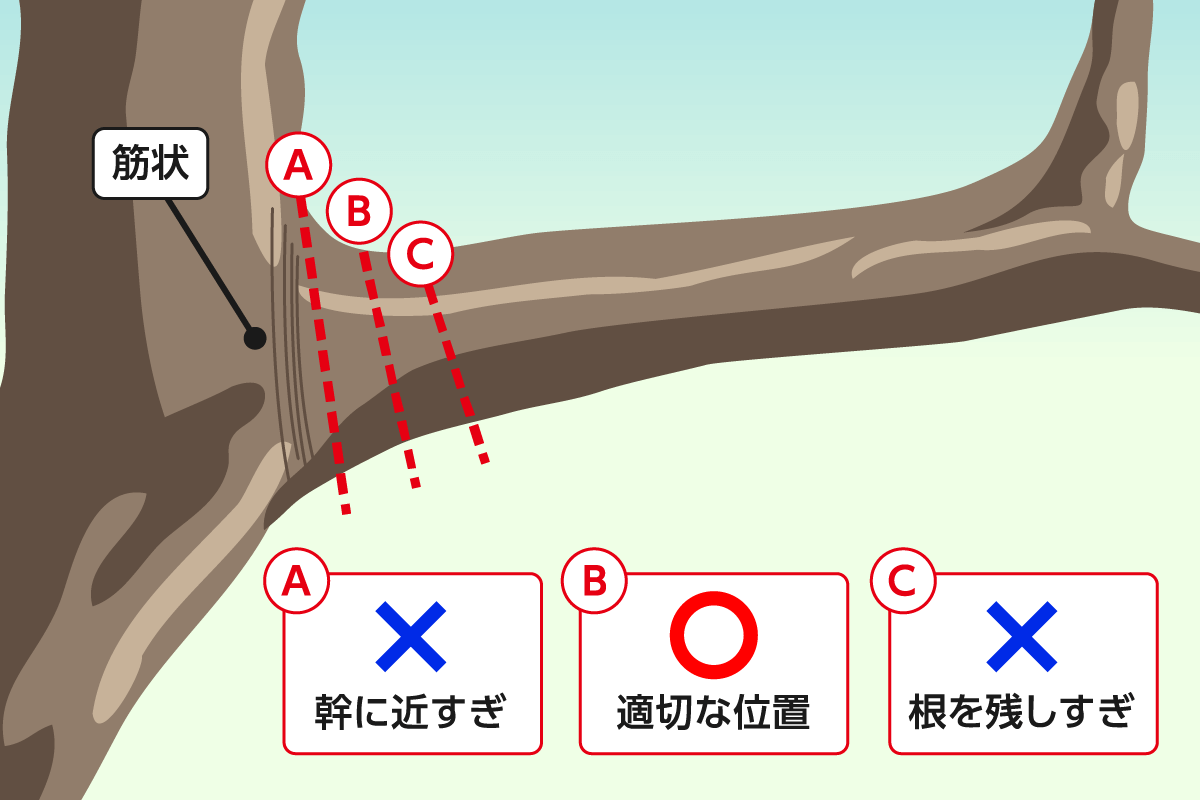

枝の付け根から切る

付け根から切ることで切り口が早くふさがります。

枝を途中で切ると、見栄えが悪くなるばかりか、切り口から枯れやすくなってしまいます。

ただし幹につながる太い枝を切る場合、幹に近すぎる場所で切ってはいけません。

付け根のブランチカラーというふくらみを残して剪定しましょう。

ブランチカラーの中には腐朽菌の侵入を防ぐ防御層があり、カルスというかさぶたのようなものを作るためです。

具体的には、以下の画像のBの位置で切りましょう。

切り口の保護として、癒合剤を塗るのも有効です。

癒合剤はホームセンターなら数百円で購入できます。

癒合剤の使いやすさやコスパを詳しく知りたい方はこちらの記事を参考にしてください。

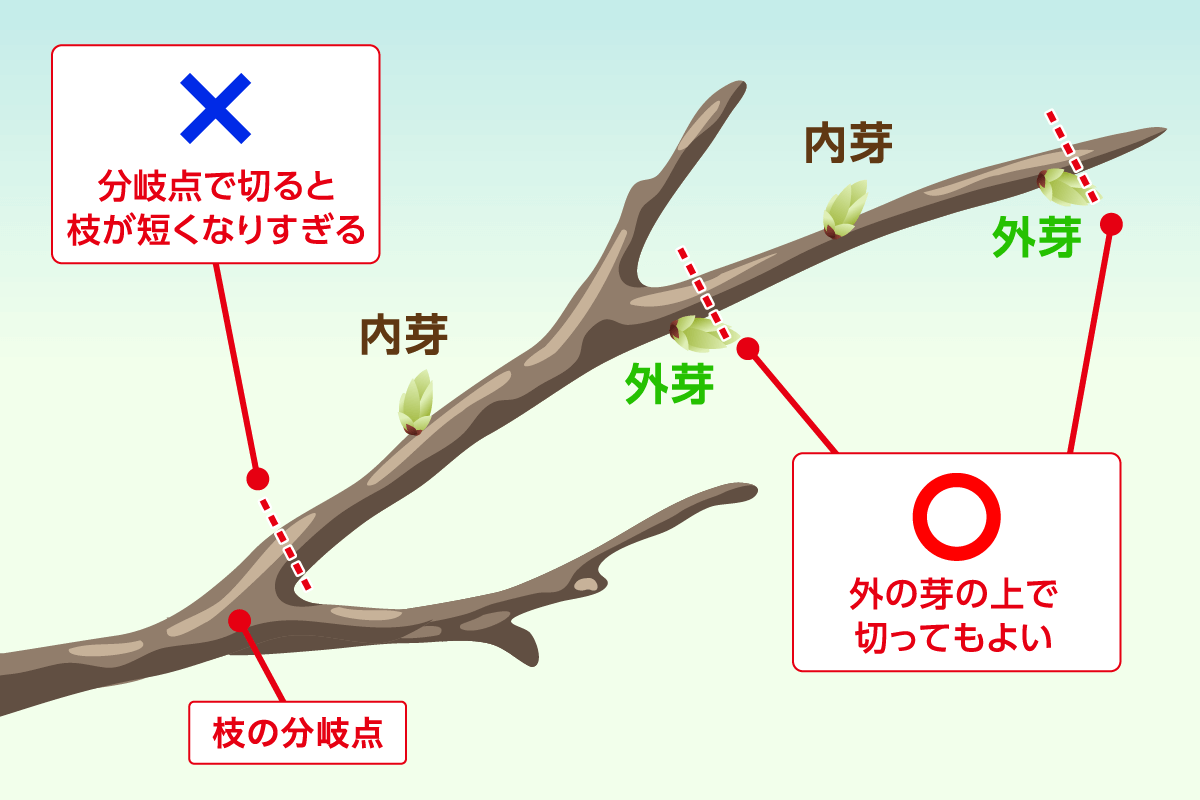

外芽を残して切る

芽には内芽と外芽があり、外芽を残して切ることで樹形がくずれにくくなります。

内芽を残した場合、真上や幹に向かって伸びる忌み枝になりやすいです。

剪定の際は、芽の上5~10mmを残して切りましょう。

枝を残しすぎれば枝が枯れ、芽に近すぎれば芽が枯れてしまいます。

剪定した枝の3つの処理方法

剪定したあとは枝や葉のゴミを処分しなければいけません。

剪定枝の3つの処分方法のメリット・デメリットをまとめました。

- ゴミ出しをする

-

- メリット

-

無料で処理できる(粗大ゴミになる場合は有料)

- デメリット

-

手間がかかる

- 剪定業者に処理してもらう

-

- メリット

-

手間がかからない

- デメリット

-

追加費用がかかる

- チップ化する

-

- メリット

-

庭に敷くなど再利用できる

- デメリット

-

粉砕機が必要になる

低木1本の剪定のように処理する量が少ない場合を除き、業者でなければ対応できない剪定の場合は処理も業者に任せることをおすすめします。

粗大ゴミにならないように枝を細かくしてゴミ袋に詰めるのは、かなりの重労働だからです。

庭木の剪定ゴミ処分の詳しい内容はこちらの記事を参考にしてください。

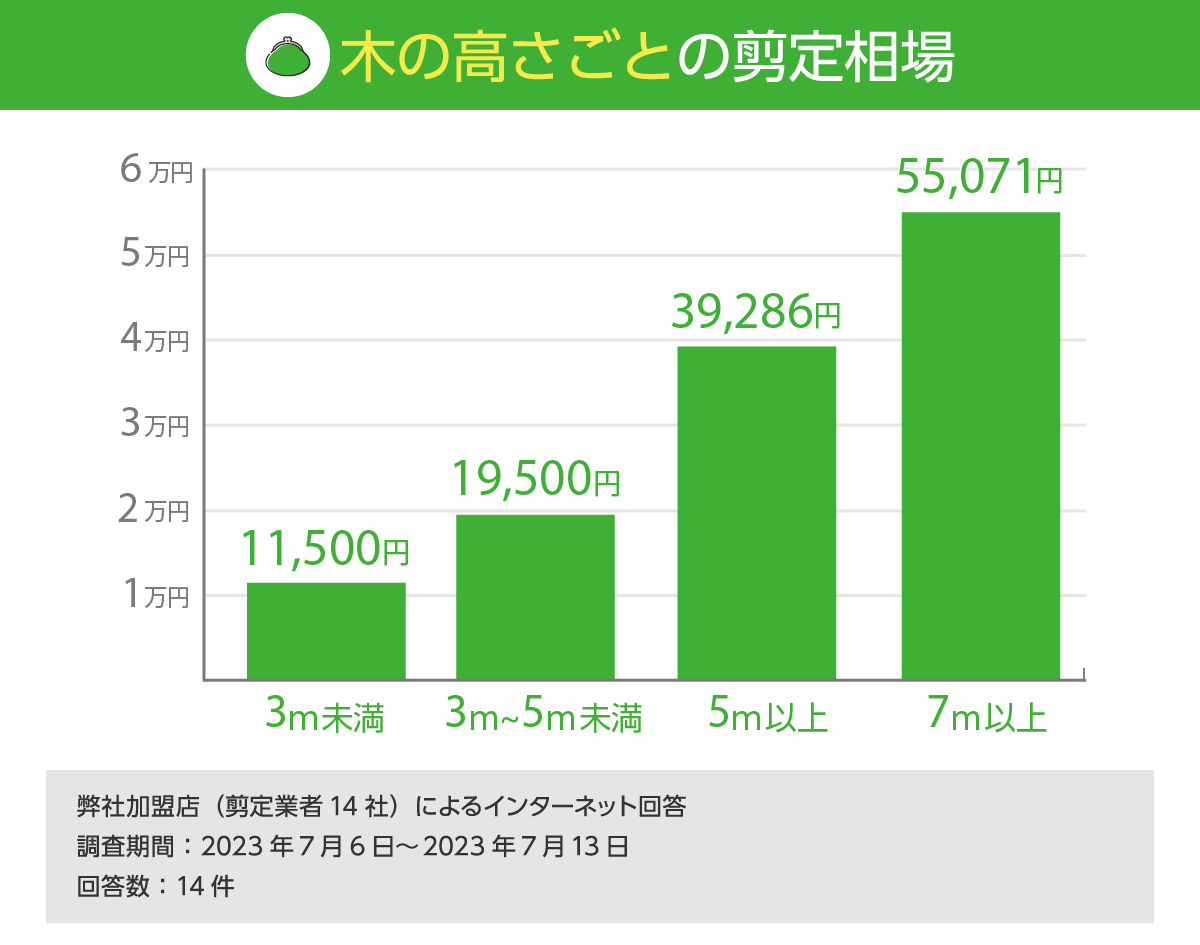

プロによる剪定相場は1本1~2万円

「自分で剪定するのは難しそう」「最初の剪定は業者に依頼したい」という方は、無理せず剪定業者に依頼しましょう。

プロによる剪定料金相場は1本あたり1~2万円です。

弊社に加盟する剪定業者の施工実績から相場を算出すると、以下のようになりました。

自力で剪定するか、業者に依頼するかの参考にしてください。

| 木の高さ | 単価 |

|---|---|

| 3m未満 | 11,500円 |

| 3~5m未満 | 19,500円 |

| 5~7m未満 | 39,286円 |

| 7m以上 | 55,071円 |

※剪定後の枝の処分費用を含みます。

※松などの単価が高い樹木を除きます。

業者の多くは木の高さ・種類別に料金を設定しています。

特に松のように処理に手間がかかる種類の木は別料金が設定されていることもあります。

依頼しようとしている業者が実際にどのような金額で剪定をおこなってくれるのかは、見積りを取ってみて初めてはっきりします。

業者の無料現地調査や見積りサービスを利用し、数社の見積り金額を比べてみましょう。

正しい方法で剪定をしてもらえば、木は美しく健康になり、花つき・実つきもよくなります。

納得できる料金とサービスの剪定業者を見つけて、お庭の景観を整えてもらい、木の持つ雰囲気・花実の魅力を存分に感じてみてはいかがでしょうか。

参考文献

小池英憲.一番よくわかる 庭木の剪定 初心者でも失敗しない、切り方・管理のポイントを紹介!.新星出版社,2017

まとめ

剪定とは不要な枝を除去して樹形を整えることです。

剪定には次のメリットがあります。

- 樹形の乱れを防ぐ

- 木が大きくなりすぎるのを防ぐ

- 事故や近隣トラブルを防ぐ

- 花や実のつきが悪くなるのを防ぐ

- 枯れや病害虫の発生を防ぐ

剪定とは樹木の一部を切り取ることであり、人間に例えると手術のようなものです。

樹木にストレスを与えるため、剪定時期には注意が必要です。

落葉樹は葉が落ちた11~2月に基本剪定をおこない、夏の剪定は最小限にとどめましょう。

針葉樹は3~5月に基本剪定、9~11月の秋頃に軽剪定をおこないます。

常緑樹は4~6月頃に基本剪定、9~10月頃に軽剪定をおこなってください。

花が咲く植物は、花が終わってから剪定をします。

花が咲く前に剪定をすると花の数が減るので気をつけましょう。

剪定をするときには、次の3つに注意すると初心者でも成功しやすいです。

- 上から順に切る

- 枝の付け根から切る

- 外芽を残して切る

剪定にはさまざまな方法があります。

また、木の種類によって適切な剪定時期やカット方法に違いがあります。

奥の深い作業なので、あせらず経験を積んでいきましょう。

時間のないときや、自力での剪定が難しいときにはプロの手を借りるのもおすすめです。

プロに依頼すれば、理想的な樹形に整うだけでなく花実を増やしたり病気を防いだりもできます。

剪定110番では、お客様のご希望にあった剪定業者をご紹介いたしますので、お気軽にご相談ください。24時間365日オペレーターが電話やLINEにて受付をしています。

剪定でのお困りごとには、遠慮なくご利用ください。