「ゴキブリが何度も出るから、家中を調べてみたら卵を見つけた」

「家のあちこちに卵が落ちている」

このような状況では、すでにゴキブリが住み着いて繁殖しているおそれが高いです。

まずは早急にゴキブリ駆除をおこないましょう。

なぜなら目につく卵だけ駆除しても、メスが生きていれば卵を産み続け、どんどん数が増え続けてしまうからです。

根本的に解決するためには、メスを駆除して繁殖を食い止める必要があります。

そこで今回は次の内容を解説します。

- ゴキブリのメスを駆除する方法

- ゴキブリの卵はつぶす

- 屋内にいるゴキブリの卵の特徴

- 効果的なゴキブリ対策

この記事を読めば、ゴキブリの卵の適切な処理方法がわかります。

また、しっかりと対策することでゴキブリを根絶して再発も防げます。

何度もあらわれるゴキブリや、あちこちにある卵に不安を感じている方はぜひ参考にしてください。

まずはメスを駆除して繁殖スピードを抑えることが必要

冒頭でも触れたとおり、まずはゴキブリのメスを駆除して繁殖スピードを抑えましょう。

目に見える卵だけ駆除しても、どこかにメスが1匹でもいれば新たに卵が生まれ続け、どんどん孵化(ふか)して増えてしまうからです。

ゴキブリのメスを駆除するステップは2つあります。

- ベイト剤を設置する

- 侵入対策をする

では、それぞれの内容を詳しく解説します。

ベイト剤を設置する

ベイト剤の解説に入る前に、まず触れておきたいことがあります。

それは、メスは巣からほとんど出てこない、ということです。

でも「巣から出てこないならどうやって駆除するの?」と思いますよね。

そこでおすすめするのが「ベイト剤(毒エサ)」を使う方法です。

代表的な商品には、ブラックキャップ(アース製薬株式会社)があります。

ベイト剤はゴキブリが好きなエサに殺虫成分を配合して作られています。

毒の成分は体内に入ったあと時間差で効き始めるので、外にいるゴキブリが食べると巣に帰ってから死ぬことが多いです。

こうしたゴキブリの死骸は、ずっと巣の中にいるメスの貴重なエサになります。

ただ、死骸には毒の成分が残っているので、メスにも毒がまわってやがて死んでしまいます。

このような連鎖効果で、巣から出てこないメスも駆除できるというわけです。

ベイト剤は巣の近くや通り道に置くだけでいいので、誰でも簡単に使えます。

効果的な設置場所は以下の記事をご覧ください。

参考

アース製薬株式会社|害虫なるほど知恵袋

やさしい防虫管理の考え方|ゴキブリ駆除にはベイト剤

(最終閲覧日:2023年5月18日)

侵入対策をする

外から入ってくるゴキブリの侵入対策もしっかりとおこないましょう。

せっかく屋内にいるゴキブリをベイト剤で駆除できても、侵入口が無対策だと再び侵入されて増えてしまうことがあるからです。

意外かもしれませんが、家庭でよく見るクロゴキブリは元々は野外に生息するもので、エサや水の匂いにつられて屋内に浸入してきます。

つまりいま家にいるゴキブリは、元をたどれば大半が外から入ってきたゴキブリたちというわけなのです。

事実、ゴキブリの成虫は3mmの隙間を簡単にすり抜けられます。

これはある研究チームが大型のワモンゴキブリで調査し、わかったことです。

参考:ナショナルジオグラフィック|【動画】3ミリの隙間をすり抜ける、ゴキブリ驚異の能力(最終閲覧日:2023年5月23日)

3mmの隙間というと、ぱっと見ただけでは気付かないくらいのほんのわずかな隙間です。

しかし、ゴキブリはそんなわずかな隙間ですら見つけて侵入してきます。

もっというと大型のゴキブリが3mmの隙間を通過できるなら、小型のゴキブリはもっと小さな隙間でも通過できる可能性があるわけです。

そう考えるとゴキブリは、想像以上にどんな場所からも侵入してくることがわかりますね。

だからこそ、侵入経路になる場所には漏れのない徹底的な対策が必要なのです。

以下にゴキブリのおもな侵入経路をまとめたのでご覧ください。

- 玄関

- 換気扇

- 排水口

- 通気口

- 排水管まわりの隙間

- エアコンの配管穴の隙間

- 室外機のドレンホース

換気扇や通気口にはフィルターを貼り、隙間はパテで埋めましょう。

ドレンホースには害虫防止キャップを取り付けるのがおすすめです。

ゴキブリの侵入経路と各場所の対策をもっと詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

「自分で駆除をやってみたけど駆除できているのかよくわからない……」

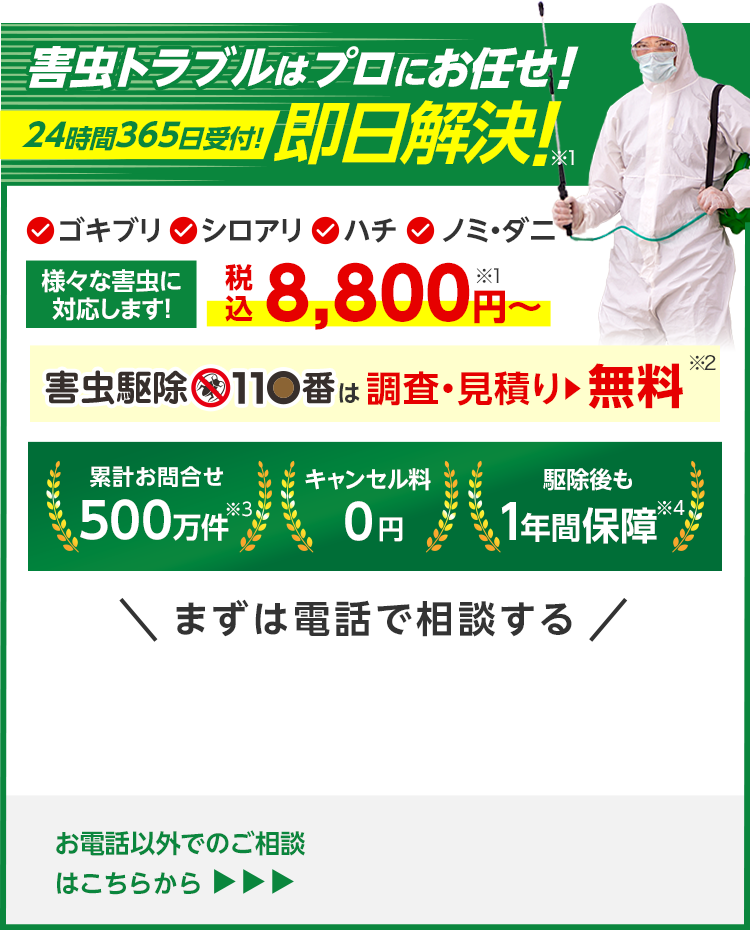

このようなときはぜひ害虫駆除110番にご連絡ください。

害虫駆除110番はご相談内容に応じて最適な駆除業者を手配いたします。

業者を探したり比較したりする手間がかからないので、1日でも早くゴキブリを根絶したい方には最適なサービスです。

業者の無料調査・お見積りも実施しているので、料金が不安な方もぜひご利用ください。

※対応エリア・業者・現場状況により、事前にお客様にご確認したうえで調査・見積りに費用をいただく場合がございます。

※ 対応エリア・加盟店により記載価格や条件では対応できない場合がございます。

※ 対応エリア・加盟店により記載価格や条件では対応できない場合がございます。

↓Backup (PC 記事内CTA旧バージョン)非表示

※1 対応エリア・加盟店・現場状況により、本日中の施工が難しい場合があります。※2 対応エリア・加盟店・現場状況により、事前にお客様にご確認したうえで調査・見積りに費用をいただく場合がございます。

ゴキブリの卵(卵鞘)はつぶして完全駆除する

メスの駆除が完了したら次は残った卵の処理に移ります。

卵を回収するときはゴム手袋かビニール手袋を着けてください。

ゴキブリの卵にはさまざまな菌が付着しているおそれがあるからです。

ゴキブリの卵はティッシュで回収し、ビニール袋に入れてからつぶしましょう。

殺虫スプレーを使えばいいのでは?と思うかもしれませんが、卵は卵鞘(らんしょう)とよばれる固い殻に覆われているため、殺虫スプレーの成分は浸透せず効果がないのです。

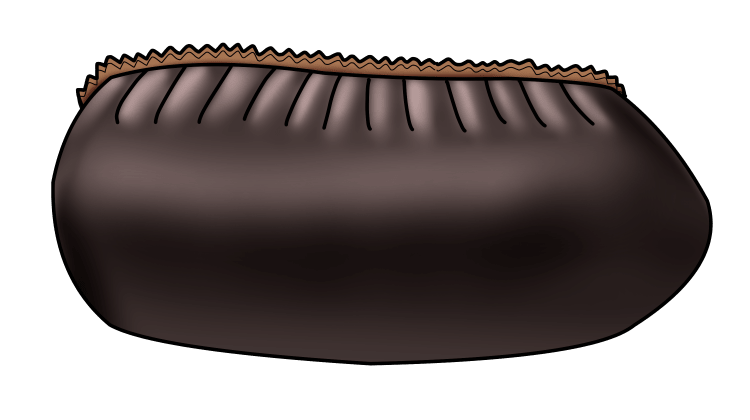

▼ゴキブリの卵鞘

つぶすといっても中身が出るほど押しつぶす必要はなく、つぶすように軽く圧迫してヒビを入れるだけで大丈夫です。

卵鞘にヒビが入る程度でも、中の卵は外気に触れて乾いて死滅します。

最後にビニール袋の口をしっかりと縛って処分しましょう。

参考:福島化学松山|ゴキブリは一体どこに卵を産むの?場所から、時期までしっかりとご紹介(最終閲覧日:2023年5月18日)

害虫駆除110番では、卵から成虫まで徹底的にゴキブリを駆除できる業者をご紹介します!

一般家庭だけでなく、飲食店や工場などのご依頼にも対応しているので、まずはお電話ください。

最短30分で業者が現地調査・お見積りにうかがいます。※1

調査は無料なので、料金が不安な方も安心してご依頼くださいね。※2

※1.対応エリア・業者により記載価格や条件では対応できない場合がございます

※2.対応エリア・業者・現場状況により、事前にお客様にご確認したうえで調査・見積りに費用をいただく場合がございます。

卵の処理でやってはいけない2つの行動

ゴキブリの卵鞘を見つけたときにやってはいけない行動もあります。

それは以下の2つです。

- トイレに流す

- 掃除機で吸う

では、なぜこれらがNGなのか理由も含めて解説していきます。

- トイレに流す

-

1つめは気持ち悪いからと卵鞘をつぶさずにトイレに流してしまうことです。

卵は卵鞘に守られているので、物理的につぶさない限り生き続けます。

そのため、水に流しても孵化して大発生するおそれがあるのです。 - 掃除機で吸う

-

2つめはなるべく早く処分したいからと掃除機で吸い取ってしまうことです。

この場合も中の卵は生きているので、掃除機の中で孵化するおそれがあります。

想像するとぞっとしますよね……。

屋内によくいるゴキブリ2種類の卵の特徴

ここからはゴキブリの卵鞘の特徴をより詳しく解説します。

今回取り上げるのは家庭によく出るクロゴキブリと工場や施設に多いチャバネゴキブリです。

まずは以下をご覧ください。

- クロゴキブリ

-

- 大きさ

-

約1cm

- 色・形

-

黒褐色・扁平な形

- 卵の数

卵鞘ひとつあたり -

20〜30個ほど

参考:公共社団法人日本ペストコントロール協会|飲食店で見かけるゴキブリの種類(最終閲覧日:2023年8月25日)

- チャバネゴキブリ

-

- 大きさ

-

約5mm

- 色・形

-

茶褐色・長方形

- 卵の数

卵鞘ひとつあたり -

30〜40個ほど

クロゴキブリの卵鞘は黒褐色でがま口のような形をしています。

大きさも1cm近くあるため、室内に落ちていると目につきやすいです。

対してチャバネゴキブリの卵鞘は長方形で、クロゴキブリのものと比べると小さいです。

色は透明感のある薄茶色をしています。

中には数十個の卵が入っている

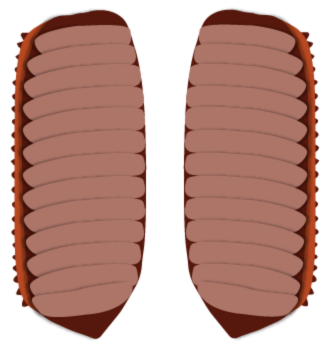

卵鞘の中には数十個の卵が入っていて、その数は種類によって異なります。

クロゴキブリは20〜30個ほど、チャバネゴキブリは30〜40個ほどです。

この卵1つ1つが幼虫になるため、卵鞘を放置すると孵化して大発生してしまいます。

特に卵の数が多いチャバネゴキブリは1匹のメスから1年間に2万匹以上の子孫が生まれるといわれています。

もちろんこれは産卵数や発育期間をふまえた試算で、実際にそのとおり増えるわけではありません。

ただ、放置すると爆発的に増えることがある、という点は認識しておきましょう。

1匹の雌成虫から1年間に生ずる子孫の数として,産卵数や発育期間から計算上考えられる数は,チャバネゴキブリで20,000匹(石井,1976)や400,000匹(Krese,1948)の数字,ワモンゴキブリで800匹,トウヨウゴキブリで200匹(Krese,1948)の数字が示されている。

出典:辻英明(著),衛生害虫ゴキブリの研究,89ページ

この数字を見ると、あらためてゴキブリの繁殖力の強さがわかると思います。

だからこそ、卵鞘を見つけたらしっかりつぶして確実に駆除することが大切です。

下図は卵鞘を開いたイメージ図です。

▼卵鞘を開いたイメージ図

※ 対応エリア・加盟店により記載価格や条件では対応できない場合がございます。

※ 対応エリア・加盟店により記載価格や条件では対応できない場合がございます。

↓Backup (PC 記事内CTA旧バージョン)非表示

※1 対応エリア・加盟店・現場状況により、本日中の施工が難しい場合があります。※2 対応エリア・加盟店・現場状況により、事前にお客様にご確認したうえで調査・見積りに費用をいただく場合がございます。

産卵時期は種類によって異なる

ゴキブリの産卵時期は種類によって異なります。

ここでもクロゴキブリとチャバネゴキブリを例に見ていきましょう。

家庭に出るクロゴキブリは7~10月頃

クロゴキブリは7〜10月頃にかけて産卵します。

そして秋の終わりに最後の産卵を終えた親は、冬の間、屋外で越冬・休眠します。

休眠とは発育や生殖など自らのすべての活動を止めることです。

そうすることでエネルギーの消費を最低限に抑え、低温でエサも少ない厳しい冬を乗り越えます。

クロゴキブリの場合、樹洞(幹にできた穴)や植え込みの中などでじっとしていることが多いです。

孵化までの期間は産み付けられた時期によって異なります。

7~9月中旬頃までに産み付けられた卵鞘は40日前後で孵化し、孵化した幼虫は幼虫のまま越冬・休眠します。

一方で9月中旬以降に産み付けられた卵は卵鞘のまま越冬し、次の年の5〜6月頃に孵化します。

孵化するまでの期間は約8ヵ月です。

施設や工場に多いチャバネゴキブリは1年中

チャバネゴキブリは時期を問わず1年中産卵します。

クロゴキブリと違って冬の休眠はせず、冬でも暖かくエサと水がある場所があればそこで生存しています。

卵は産み付けられてすぐに孵化します。

すぐ孵化できる理由は、チャバネゴキブリが卵鞘を孵化直前まで自分の体に抱えて過ごすからです。

その期間は約20日間といわれています。

わかりやすくたとえるなら、鳥が卵を抱えて温め、孵化を待つのと同じです。

産み付けられてすぐに孵化してしまうことから、先ほどご紹介した卵鞘だけ発見することは実際にはほとんどないでしょう。

産卵方法と産卵回数も種類によって異なる

続いて、産卵方法や産卵回数の違いを見ていきましょう。

まずは以下の表をご覧ください。

- クロゴキブリ

-

- 産卵方法

-

卵鞘をお尻から突き出した1~2日後に産み付ける

- 産卵後、次の卵鞘が出るまでの間隔

-

1~2週間

- 産卵回数(月)

-

1ヵ月に2~3回ほど

- 産卵回数(一生)

-

約10回

- チャバネゴキブリ

-

- 産卵方法

-

卵鞘をお尻につけたまま20日間ほど過ごしぽろっと産み落とす

- 産卵後、次の卵鞘が出るまでの間隔

-

1週間

- 産卵回数(月)

-

1ヵ月に1回ほど

- 産卵回数(一生)

-

4~8回

では、それぞれの産卵サイクルを詳しく解説します。

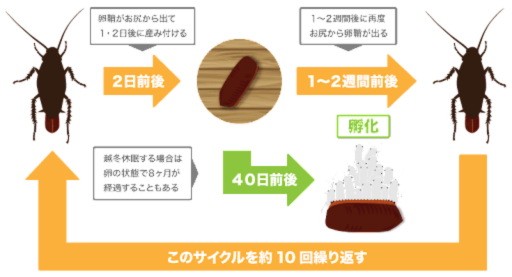

クロゴキブリの産卵サイクル

クロゴキブリは産卵間隔が短く、頻繁に卵鞘を産みます。

自然環境下でのクロゴキブリの成虫の寿命は約3〜6ヵ月で、この間に約10回産卵します。

卵鞘はお尻から突き出した1~2日後に産み付けられ、1~2週間後には再び卵鞘が出ます。

単純計算で1ヵ月に2〜3回ほど産卵していることになりますね。

下図にクロゴキブリの産卵サイクルをまとめたのでご覧ください。

クロゴキブリの生態や駆除、対策方法をもっと詳しく知りたい方は、以下の記事を読んでみてください。

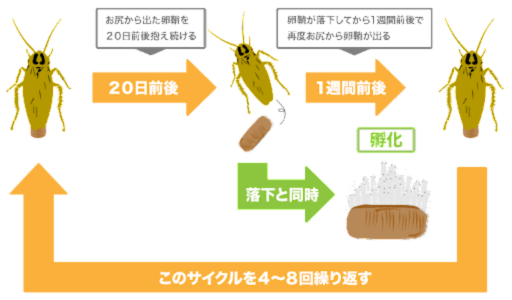

チャバネゴキブリの産卵サイクル

チャバネゴキブリの産卵間隔はだいたい1ヵ月に1度で、クロゴキブリに比べると長いです。

チャバネゴキブリの成虫の寿命は約4~8ヵ月で、この間に4~8回の産卵をおこないます。

特徴的なのはお尻に卵鞘をつけたまま20日間ほど過ごし、時期が来るとぽろっと産み落とすところです。

そして1週間ほど経つと、再び卵鞘が出ます。

下図にチャバネゴキブリの産卵サイクルをまとめたのでご覧ください。

チャバネゴキブリの生態や駆除、対策方法をもっと詳しく知りたい方は、以下の記事を読んでみてください。

※ 対応エリア・加盟店により記載価格や条件では対応できない場合がございます。

※ 対応エリア・加盟店により記載価格や条件では対応できない場合がございます。

↓Backup (PC 記事内CTA旧バージョン)非表示

※1 対応エリア・加盟店・現場状況により、本日中の施工が難しい場合があります。※2 対応エリア・加盟店・現場状況により、事前にお客様にご確認したうえで調査・見積りに費用をいただく場合がございます。

対策のカギは卵を産み付けやすい場所の掃除と点検

ここまでゴキブリの卵の特徴や駆除方法を解説してきました。

苦労して駆除した卵は、もう二度と発生させたくないですよね。

そこでゴキブリに卵を産ませないための対策をしましょう。

カギは「卵を産み付けやすい場所の掃除と点検」です。

ゴキブリが卵を産み付けやすい場所には共通する特徴があります。

それは「暗い、暖かい、エサや水がある」の3点です。

具体的には次のような場所です。

- 水まわり

- 家電の下、裏、壁との隙間

- 家具の裏、壁との隙間

- 放置された段ボール

- 排水管まわり

- 観葉植物の土の中

- 室外機の裏

- 植木鉢のまわり

このような場所を普段からこまめに点検し、もし卵鞘があったらすぐに駆除してください。

もちろん、ホコリの掃除や屋内の整理整頓も大切です。

特に段ボールは保温性・保湿性が高く、ゴキブリにとってはかっこうの産卵場所になるため、不要になったらすぐに処分しましょう。

以下の記事では、独自調査で選んだおすすめのゴキブリ対策グッズをご紹介しています。

日常の対策もより詳しく解説しているのでぜひ読んでみてください。

ゴキブリ駆除・予防は害虫駆除110番にお任せください

ゴキブリ駆除・予防は個人でもできますが、「二度と発生させたくない!」という思いがあるなら、害虫駆除業者の手を借りるのがおすすめです。

業者に頼めば、自分では気付かなかったところも含めて、家中をしっかりと調査・対策してもらえます。

ただ、インターネットで「害虫駆除業者」を検索しても、数が多すぎてどこがいいのかわからない方も多いでしょう。

そんな方は当サイト「害虫駆除110番」にご相談ください。

お電話いただければ、弊社スタッフがお客様のご相談内容に応じて最適な業者を手配します。

業者を探して比較する手間がかからず、楽ちんです!

また、業者による無料現地調査・お見積りも実施しているので、まずは料金を知りたい方も気軽にご利用いただけます。

※対応エリア・業者・現場状況により、事前にお客様にご確認した上で調査・見積りに費用を頂く場合がございます。

不快なゴキブリにお悩みの方はぜひいちど害虫駆除110番にご連絡ください。

※ 対応エリア・加盟店により記載価格や条件では対応できない場合がございます。

※ 対応エリア・加盟店により記載価格や条件では対応できない場合がございます。

↓Backup (PC 記事内CTA旧バージョン)非表示

※1 対応エリア・加盟店・現場状況により、本日中の施工が難しい場合があります。※2 対応エリア・加盟店・現場状況により、事前にお客様にご確認したうえで調査・見積りに費用をいただく場合がございます。

まとめ

ゴキブリの卵(卵鞘)を見つけたら、ティッシュで拾ってビニール袋に入れ、つぶして駆除しましょう。

ぎゅっと押しつぶさなくても、つぶすように軽く圧迫してヒビを入れるだけでOKです。

そうすれば中の卵は外気に触れて乾いて死滅します。

ただ、目に見える卵を駆除するだけでは根本的な解決にはなりません。

卵が落ちている=卵を産んでいるメスもどこかにいるということです。

今回ご紹介したベイト剤と侵入対策でメスの繁殖スピードを抑え、これ以上数が増えるのを防ぎましょう。

害虫駆除110番は、ゴキブリを含む害虫の駆除業者をご紹介するサービスをおこなっています。

お電話1本いただければ、ご希望に合う近くの業者をすぐにご紹介いたしますので、業者探しに悩んでいる方はぜひご利用ください。

また、業者による無料現地調査・お見積り※も実施しています。

「とりあえず料金を知りたい」「まずは状況を見てほしい」方は、調査から始めてみてはいかがでしょうか。

※対応エリア・加盟店・現場状況により、事前にお客様にご確認した上で調査・見積りに費用を頂く場合がございます。